A Capela dos Enforcados – História, Tradição e Lendas

Por Edison Loureiro

Seu nome na verdade é mais longo: Capela da Santa Cruz das Almas dos Enforcados, mas todos a chamam de Igreja dos Enfocados ou Igreja das Almas e fica na Praça da Liberdade. Sua criação vem de uma tradição antiga que existia, ou talvez ainda exista: Fincar uma cruz no local onde ocorreu uma morte violenta seja por crime ou acidente. Daquela simples cruz, às vezes nascia uma devoção e alguém construía uma capelinha cobrindo a cruz.

Em São Paulo existiam algumas capelas que surgiram dessa forma, a mais famosa talvez tenha sido a Capela da Santa Cruz do Pocinho, que ficava na atual Avenida Vieira de Carvalho, onde todo ano, no dia 3 de maio, era realizada a festa da Santa Cruz, muito concorrida. Hoje desapareceram as capelas e as festas. Só resta mesmo esta do título.

A história é antiga. Remonta ao ano de 1821 quando, em abril, D. João VI volta a Portugal com toda a corte. Existia nesta época uma rixa entre brasileiros e portugueses em especial nas tropas. Os portugueses recebiam soldos mais altos e tinham preferência na ordem de recebimento. Aos soldados brasileiros ficavam as sobras, que nem sempre eram suficientes e, com isso, ficavam sempre com o pagamento em atraso por meses, às vezes anos. D. João VI, numa tentativa de pacificar esta situação decretou a igualdade nos soldos e eliminou a ordem de preferência. Mas como obedecer ao decreto se na partida o rei raspou o fundo do Tesouro e deixou D. Pedro, príncipe regente, na penúria? Na prática tudo permaneceu como antes.

Em três de junho daquele ano os soldados do Segundo Batalhão de Caçadores, estacionado em São Paulo, se revoltaram e exigiram o recebimento dos soldos atrasados. A revolta não teve grandes consequências. Tudo foi resolvido com uma conversa enérgica e convincente dos líderes, que acabaram acatando a exigência dos revoltosos, a situação se normalizou e ninguém foi punido.

Alguns dias depois, em Santos, talvez pelo exemplo do sucedido em São Paulo, aconteceu coisa parecida, mas com graves consequências. Na noite de 28 para 29 do mesmo mês, uma sexta-feira, os soldados se amotinaram, arrombaram o arsenal, tomaram as armas e munições e saíram em revolta pela vila. Líderes políticos locais e o comandante do Batalhão foram detidos, conduzidos ao quartel e obrigados a fazer o pagamento dos soldos atrasados. Não satisfeitos os revoltosos espalharam-se pela pequena vila de Santos assaltando moradores e o comércio local. Houve luta com marinheiros portugueses, tiros, feridos, mortes e mesmo disparos de artilharia contra um navio português que se encontrava no porto. O caos prosseguiu por toda a semana aterrorizando a vila de Santos, até que se enviou a tropa estacionada em São Paulo, a mesma que se rebelara dias atrás, que acabou controlando a situação.

No inquérito que se seguiu dividiram-se os amotinados em dois grupos: o dos cabeças do motim juntamente com os que cometeram mortes e roubos e os outros menos culpados. Estes ficaram para ser julgados depois, mas foram separados em grupos e enviados para trabalhos forçados em obras nas estradas. Acabariam sendo perdoados por D. Pedro em 1822 e reincorporados à tropa.

Quanto ao primeiro grupo, após o Conselho de Guerra e revisão por uma comissão nomeada pelo Governo Provincial, do total de 33 réus, sete foram condenados à pena capital e os outros receberam outras punições. Decidiu-se também que aqueles nascidos no litoral, em número de cinco, seriam executados em Santos imediatamente, e os dois nascidos no Planalto seriam executados em São Paulo.

Como não havia forca em Santos, os cinco condenados foram executados em uma das vergas do navio “Boa Fé”, o mesmo que havia sido alvo das cargas de artilharia dos revoltosos.

Os dois nascidos em São Paulo acompanharam o grupo daqueles que vieram cumprir suas penas de galés no Planalto. Aqui chegando foram presos na Cadeia Pública que ficava no Largo de São Gonçalo, atual Praça João Mendes. O prédio, que abrigava também o Senado da Câmara ficava exatamente onde hoje começa o Viaduto D. Paulina, ao lado da Igreja de S. Gonçalo.

Nesse meio tempo construía-se a forca em São Paulo, pois a que existira antes estava deteriorada por falta de uso. Era localizada no Morro da Forca, onde hoje é a Praça da Liberdade. O morro seria aplainado muitos anos depois e sua terra usada nos aterros da baixada do Glicério. Ficou pronta em sete de setembro daquele ano e as despesas todas montaram a 76. 620 réis. Entre as despesas, duas curiosidades: 640 réis para duas meadas de barbante para a corda e 480 réis ao barbeiro para afiar o cutelo. Não existia corda pronta para vender em São Paulo. Mas para que afiar o cutelo tratando-se de enforcamento? A explicação está na cerimônia macabra que era a pena capital. Após o enforcamento, a vítima era retirada da laçada e o carrasco a decapitava. O corpo então era enterrado no cemitério dos Aflitos, uma quadra e meia abaixo. A cabeça era salgada, colocada num caixão e levada para a cadeia. Depois seria transportada e exibida em outras vilas do interior da província como exemplo.

Os infelizes que subiram a serra para o suplício eram o cabo Francisco José das Chagas e Joaquim José Cotindiba. Este não era conhecido do povo de São Paulo, mas o primeiro era filho de pessoas estimadas e muito popular entre a pequena população da cidade. A família, humilde, residia numa casa simples da Rua das Flores, atual Silveira Martins, onde Chaguinhas, como era conhecido, passara a infância.

No dia 20 de setembro, após os condenados passarem o dia anterior em retiro espiritual no oratório da Cadeia com assistência de um sacerdote, colocaram as alvas, espécie de camisolões, e foram levados ao Morro da Forca. Uma caminhada de uns 200 metros.

O primeiro a subir foi Cotindiba. As mãos foram atadas às costas e depois de encapuzado foi ajustada a laçada ao pescoço. O enforcamento deu-se sem incidentes. Depois foi Chaguinhas que passou pelo mesmo ritual sinistro. Mas quando foi retirada a tábua que o sustentava e o corpo caiu no vazio, a corda arrebentou! O povo clamou por Misericórdia e os membros dessa Irmandade cobriram-no com sua bandeira para dar-lhe imunidade. Mas os apelos não surtiram efeito, as autoridades ignoraram a tradição e optaram pela pena exemplar. Mais uma vez Chaguinhas sobe ao patíbulo e enfrenta o ritual da morte. E mais uma vez, para surpresa geral, acorda se arrebenta. Outra vez clama o povo à Comissão do Governo pelo perdão tradicional. E mais uma vez é negado e desta vez, por ordem de Martim Francisco de Andrada, toma-se um trançado de couro no Matadouro à guisa de corda para o suplício. Chaguinhas é finalmente executado.

Ao povo consternado e convencido que um inocente havia sido supliciado só restou orar pela alma dos enforcados. Conforme o antigo costume alguém providenciou uma cruz que foi colocada ao lado da forca. Outros providenciaram uma pequena mesa onde sempre se acendiam velas pelas almas. Conforme o local ia se alterando e sendo habitado, a cruz e sua mesa foram sendo deslocados até o local onde hoje está a Capela atual.

Alguns documentos relativos a este processo estiveram extraviados por longo tempo. Historiadores do início do século XX não tinham certeza nem da data em que foi cumprida a pena. Assim muitas lendas foram sendo criadas para preencher os vazios da história.

Uma delas diz que o laço de couro utilizado por último foi tomado à força de um boiadeiro que passava pelo local. Outra diz que o laço de couro também se arrebentou e o infeliz foi morto a pauladas no chão. Por muito tempo imaginou-se que Chaguinhas foi substituído por um cadáver e tivesse escapado com ajuda de cúmplices indo viver em Campinas. Os documentos que esclareceram inclusive a data da execução somente foram localizados e tornados públicos em 1922, ou seja, após cem anos. Outra lenda diz que quando os laços arrebentaram por três vezes, o povo gritava “Liberdade, Liberdade!”, daí originou-se o nome do largo e do bairro. Na verdade o nome Liberdade originou-se do Chafariz da Liberdade que esteve no largo por um tempo e está relacionado com a abdicação de D. Pedro I. Dizem ainda que Chaguinhas foi o último enforcado, o que não é verdade. Muitos ainda seriam supliciados em São Paulo, principalmente escravos revoltados, até a extinção da pena de morte em 1889.

Apesar de algumas fontes indicarem a construção da capela em 1887, o Arquivo da Cúria Metropolitana registra a fundação em 1891, sendo sua primeira missa realizada em 1 de maio daquele ano.

O culto começou antes mesmo da inauguração da capela, em data incerta, com as festas promovidas por Olegário Pedro Gonçalves e Chico Cego, que viviam nos arredores. Mesmo antes da Abolição, Antonio Bento já ajudava a promover as festividades.

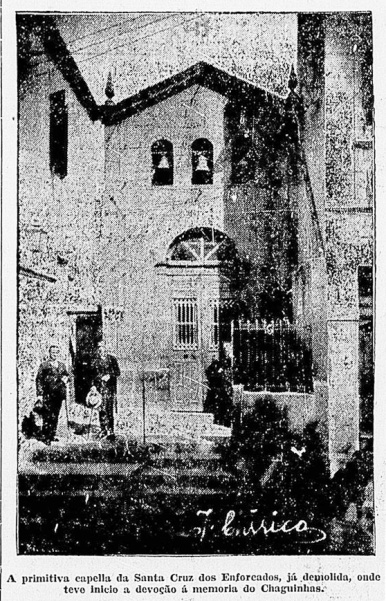

Foto publicada no jornal O Diário Nacional de 19-08-1928

A capela original, de taipa de pilão foi totalmente demolida em 1926, sobrando apenas a escadaria frontal e a grade. Uma nova foi construída e inaugurada em 1928. Esta segunda capela teve sua fachada e frontão reformados em data incerta, passando a ter a aparência mais próxima da atual.

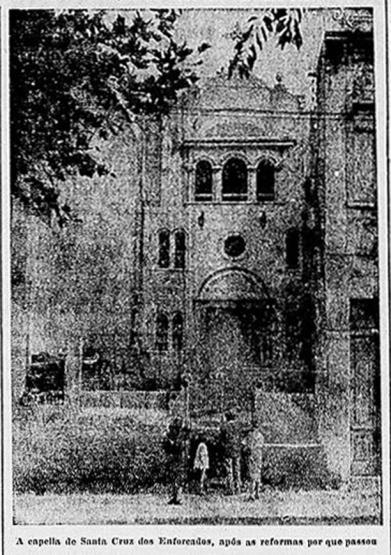

Foto publicada no jornal Diário Nacional de 27-04-1932

Sua posição em relação à Avenida da Liberdade era mais recuada, no centro do quarteirão e ficava ao lado de uma antiga delegacia. Com o alargamento da Rua da Liberdade no final da década de 1940, a capela ficou mais próxima da atual avenida. Restou uma pequena faixa de terreno separando a capela da avenida onde era a delegacia. Em 1955 essa faixa de terreno foi cedida à cúria Metropolitana que aí construiu, em 1958, o pequeno edifício que lá se encontra. Também neste ano iniciou-se a reforma final na qual foi construída a torre e as configurações atuais.

Foto de 1957, por Hiyoshi Hiratsuka, do acervo de Maria Lourdes Pereira

Fontes:

Sentenças sobre Chaguinhas, Djalma Forjaz, Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Vol . 23 pag. 531.

Dois documentos sobre a sedição militar ou “levante” do 1 ° batalhão de caçadores da praça de Santos em 1821, Benedito Calixto, Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Vol . 17 pag. 435.

Jornal Diário Nacional de 11-04-1928.

Jornal Diário Nacional de 19-08-1928.

Jornal Diário Nacional de 27-04-1932.

O Enforcamento de Chaguinhas, Nuto Sant’Anna em O Estado de S. Paulo de 30-07-1935.

Rebelião em Santos, Nuto Sant’Annna em Correio Paulistano de 19-02-1941.

A lenda do Chaguinhas, Paulo Cursino de Moura em São Paulo de Outrora.

Jornal O Estado de S. Paulo de 13-12-1955.

O Passado triste do Bom Retiro

Rua Itaboca, atual Prof. Cesare Lombroso cerca de 1950.

Por Edison Loureiro.

Em setembro de 2019 o Bom Retiro foi eleito pela revista britânica Time Out como o bairro mais “cool” do Brasil e o 25o do mundo. Concorde-se ou não com os critérios utilizados pela revista, o Bom Retiro tem lugares agradáveis para visitar, como a Pinacoteca, Sala São Paulo, a Estação da Luz, além de restaurantes variados com comida judaica, coreana, grega, e um comércio atacadista de moda vibrante.

Quem passa hoje pelas ruas José Paulino, Prof. Cesare Lombroso, Aimorés e imediações não pode deixar de notar as lojas chiques, a maioria com nomes chamativos e grifes elegantes. Os manequins nas vitrines exibem as últimas tendências da moda, principalmente a feminina. Calcula-se que 55% da moda feminina do Brasil saia do Bom Retiro. A presença de imigrantes coreanos é preponderante neste comércio.

O Bom Retiro sempre foi um bairro de imigrantes. A própria Hospedaria de Imigrantes, hoje Museu da Imigração, funcionou inicialmente no bairro de 1882 a 1887. Hoje os imigrantes são os coreanos e bolivianos, mas inicialmente a maioria era de italianos e na década de 1930 foi o bairro judeu por excelência.

Mas com certeza, se a tal revista britânica fizesse a pesquisa na década de 1940, passaria longe do Bom Retiro.

As vitrines que se viam nas ruas Aimorés e Prof. Cesare Lombroso seriam bem diferentes. Esta última então nem tinha este nome, chamava-se Itaboca. E só a menção a este nome, naquela década já faria os mais pudicos corarem de vergonha.

Acontece que após 1937, apesar do golpe do Estado Novo e instauração da ditadura getulista que impôs repressão e controle severo sobre os costumes, a prostituição alastrava-se pelo centro da cidade.

Na verdade, não havia muitos protestos nos jornais contra os bordeis mais elegantes, as chamadas pensões chics nem os cabarés, pois estes eram frequentadas inclusive pelos altos escalões. A preocupação era com o baixo meretrício, a exposição e convites feitos das janelas pelas moças, às vezes em trajes menores, e mesmo o trottoir.

A prostituição, que no início do século XX se concentrava nas estreitas Rua Líbero Badaró e São João, espalhou-se lentamente com o alargamento dessas vias e, em 1930, concentrava-se na Rua Amador Bueno (atual Rua do Boticário), Rua Ipiranga (ainda não tinha sido alargada) e Timbiras.

Na Av. S. João começava a se formar a Cinelândia Paulistana que se tornava importante local de lazer familiar com cafés, confeitarias, salões de dança, etc. Havia também planos de reurbanização de toda a área. O famoso Plano de Avenidas de Prestes Maia, o que realmente acabou acontecendo.

No final de 1939 o interventor federal Adhemar de Barros tomou a decisão de confinar todas as prostitutas do chamado baixo meretrício em uma zona restrita e escolheu para recebê-las justamente as ruas Aimorés e Itaboca. Essas ruas formam uma ferradura e o paredão das ferrovias Sorocabana e Santos-Jundiaí limitavam a entrada das ruas e favorecia o controle de quem entrava ou saía.

Rua Aimorés cerca de 1950

Conforme alguns historiadores uma das alegações de Adhemar de Barros foi: “É produto vosso, fica para vocês”. Por que “produto vosso”?

Acontece que o Bom Retiro, na década de 1930 ficou também com a fama de bairro das polacas. Desde o final do século XIX e até o começo da década de 1930 chegaram a grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires e Nova Iorque prostitutas de origem judaica. Eram trazidas em sua maioria por uma máfia internacional formada por judeus poloneses e russos conhecida como Zwi Migdal. Os agenciadores percorriam regiões empobrecidas do Leste Europeu, casavam-se no religioso com as moças e as traziam para as cidades citadas com promessa de uma vida melhor. Somente na chegada é que iriam conhecer o triste destino que as aguardava. Em meados da década de 1920 os cafetões responsáveis por essa rede de tráfico no Rio de Janeiro e São Paulo foram identificados e presos ou deportados. Mas, como a prostituição não era crime, as prostitutas ficaram por aqui. Algumas tornaram-se cafetinas e donas de pensão. Como eram rejeitadas pela comunidade judaica por motivos religiosos, formaram sua própria comunidade de ajuda mútua, a Sociedade Feminina Religiosa e Beneficente Israelita. Tinham sua própria sinagoga na Rua Ribeiro da Silva e chegaram a ter também seu cemitério exclusivo em Santana, O Chora Menino.

Historiadores explicam também a escolha de Adhemar pelo bairro judeu por uma questão que era importante para Getúlio Vargas: a necessidade de controle e vigilância sobre o que consideravam um gueto étnico com uma “perigosa concentração de judeus”. Lembrando sempre que o Brasil vivia sob uma ditadura, às vésperas da II Guerra e o antissemitismo era disseminado. O próprio instrumento político para o golpe de 1937 que instaurou o Estado Novo foi o famigerado Plano Cohen, uma suposta conspiração judaico-comunista que depois se provou uma fraude.

Mas se a expansão da prostituição para os lados da Rua Timbiras foi lenta, a ocupação das duas ruas do bom Retiro foi de supetão, forçada e violenta.

É difícil encontrar registros oficiais destes fatos, jornais da época não publicaram uma palavra a respeito devido à forte censura do Estado Novo. O jornal O Estado de S. Paulo ficou sob intervenção de 1940 a 1945. Assim, para tentar reconstituir os fatos só nos resta recorrer às memórias deixadas por algumas testemunhas da época, apesar das falhas nas lembranças.

Um desses relatos é feito através da carta de um leitor do jornal O Estado de S. Paulo publicada em 30 de maio de 1997 na qual nos relata que a cena “… foi vista por mim, na ocasião um adolescente, estudante a caminho do colégio que, ao descer do bonde na Rua José Paulino, se deparou com inusitada movimentação de caminhões de mudanças e gente por todos os lados nas mencionadas Ruas Aimorés e Itaboca, até então habitadas somente por famílias judias. Mulheres sumariamente vestidas, muitas apenas de calcinha e sutiã, facilmente identificáveis como prostitutas, inclusive algumas polacas, carregavam móveis para o interior das casas ou jogavam utensílios dos até então moradores pelas janelas e portas. Homens, mulheres e crianças saíam das casas com seus bens ou os apanhavam nas calçadas, levando-os do jeito que podiam para a casa de parentes e conhecidos, em busca de abrigo provisório. Contrastando com os gritos e a algazarra das mulheres que chegavam, o silêncio das pessoas que abandonavam suas casas, não por acaso judeus, carregando camas, colchões, móveis, roupas, panelas. Enquanto isso, policiais em pequenos grupos a tudo assistiam, desencorajando qualquer resistência das pessoas que estavam sendo despejadas. Passei o resto da tarde assistindo à instalação da zona do meretrício no bairro judeu, entre curioso e surpreso, lembrando os noticiários cinematográficos que mostravam prisões e desocupações de casas de judeus na Alemanha e países ocupados pelas forças nazistas”.

O Anhanguera Futebol Clube, um time de várzea, resolveu uma noite comemorar a vitória do campeonato na Rua Itaboca e conta seu memorialista, da surpresa que tiveram quando, no meio da farra e fogos de artifício, já madrugada, chegaram os camburões com mulheres e as despejaram pelas ruas. Talvez mais de cinquenta, “o auge da noite se deu com nossos atletas valsando no meio da rua com cabrochas nuas”.

Os camburões da polícia simplesmente invadiam as pensões declaradas “irregulares” e, sem aviso prévio, embarcavam todos para a zona confinada. Clientes e outros moradores que escapassem como pudessem.

Nahum Mandel, morador do bairro na sua infância, conta que “voltando para casa do Grupo Escolar deparou-se com um reboliço de mulheres nuas, e soldados e civis abraçando-as e rindo. Um Carnaval surrealista! As lojas estavam cerradas e tive que entrar em casa pelo quintal”.

A zona do meretrício do Bom Retiro, a única instalada por decreto do governo em São Paulo, funcionou por 13 anos.

Mas o que parecia ser uma solução logo se mostrou um problema maior. Já em dezembro de 1940 o jornal A Platéia reclamava que os encarregados de policiar a zona não sabiam como resolver “o escândalo que se vem verificando, especialmente, aos sábados e quando a extraordinária multidão que desfila por essas ruas da boemia na falta total de mictórios despeja as urinas pelas ruas”. Com o passar do tempo a região tornou-se um ponto de concentração de todo tipo de marginais. Durante o dia, principalmente nas manhãs, era uma rua tranquila, “frequentada por leiteiros, padeiros, verdureiros, catadores de papel e vendedores dos mais variados que davam uma feição bastante diversa da movimentação noturna. Ao entardecer, no entanto, as mulheres iam se postando junto às portas e janelas como em ‘mostruários’ à espera do desfile de homens que aumentava com a chegada da noite. Os convites e os gestos aos passantes eram os mais depravados possíveis. Frases “abomináveis” e “termos repelentes de gíria” eram proferidos mostrando bem até que grau de degradação humana havia chegado o mulherio”, como nos conta Nuto Santana em seu livro “Rua Aimorés”.

As “vitrines’ da zona de meretrício do Bom Retiro

Paulinho Perna Torta, personagem de crônica homônima de João Antônio, acrescenta: “… era um formigueiro na rua Itaboca e dos Aimorés. Até gente morria. Tiro, facada, navalhada, ferrada e todo o resto de acompanhamento. Mas era um braseiro isolado e não bulia com ninguém fora dali”. É verdade, o noticiário policial da década de 1940 e do começo da de 1950 pipocava com informações de todo tipo de crime e algazarras na zona, muitas com envolvimento de soldados do Exército e da Força Pública. Isso tudo acontecia principalmente na Rua Itaboca, pois existia uma espécie de hierarquia entra as duas. Enquanto na Itaboca atuavam as “nacionais”, compostas por mulatas e caboclas pobres, sem instrução e que moravam no local e viviam as agruras do jugo das cafetinas e cafetões, na Aimorés concentravam-se as mais bonitas e bem cuidadas que normalmente moravam longe dali.

Um levantamento realizado em 1943 visando o controle de sífilis contou 1.084 meretrizes morando na zona confinada, mas o autor do estudo, José Martins de Barros, estimou em 1.500 mulheres trabalhando no local, visto que muitas moravam em outros bairros. Além disso, a prostituição começou a espalhar-se por outras ruas como a Carmo Cintra e a Ribeiro de Lima.

Assim permaneceu a situação até 1953, quando, após intensa campanha, o prefeito Jânio Quadros suspende, por decreto, todos os alvarás dos bares da ruas Itaboca, Aimorés, Ribeiro de Lima e José Paulino. O governador Lucas Nogueira Garcez, já havia mandado assistentes sociais para a região para o trabalho de convencimento das mulheres para deixar a “profissão” ou encontrar outro abrigo.

A desocupação final foi feita tal qual a ocupação. No dia 30 de dezembro o governador Nogueira Garcez anuncia a ordem para a extinção da zona de meretrício. No dia seguinte a Força Pública e a Polícia de Costumes cerca o local. Cordões de isolamento deixam claro que homem não entra. Ainda havia 161 prostíbulos e 650 mulheres no local.

Logo as mulheres começam a sair á rua e protestar, algumas gritando e rasgando as roupas. Outras atiram móveis e utensílios pelas janelas. Na confusão generalizada uma prostituta chamada Antônia, moradora da Rua Aimorés tem um colapso e morre no local. A notícia se espalha causando mais revolta. Algumas conseguem furar o cerco e vão para a Rua José Paulino, Arlinda Guiomar e Alice invadem um comércio e são repelidas pelo proprietário que se armou com uma barra de ferro e as duas primeiras são feridas gravemente e encaminhadas ao Hospital das Clínicas. Por fim a chegada do Batalhão de Choque e do Corpo de Bombeiros acaba com a confusão com jatos d’água e cassetetes.

Alguns dias depois o diretor do Serviço Social do Estado de São Paulo diria numa entrevista que “… dentro de poucos dias já ninguém se lembrará da antiga zona do baixo meretrício do Bom Retiro e as infelizes que lá morriam aos poucos terão vida longa e melhor, que é o que elas merecem”.

Ele acertou em parte, pois poucos se lembram do passado triste do Bom Retiro, mas o baixo meretrício mudou-se para a Boca do Lixo e logo se espalhou por toda a cidade.

Fontes

Paula Karine Rizzo, O Quadrilátero do Pecado: A Formação da Boca do Lixo em São Paulo na Década de 50, 2017.

Enio Rechtman, Itaboca, Rua de Triste Memória: Imigrantes Judeus e o Confinamento da Zona de Meretrício (1940 a 1953), 2015.

Sofia Villela Borges, Corpo Estranho Confinado, 2018

João Antônio, Paulinho Perna Torta em Leão de Chácara: João Antônio, 2010.

Guido Fonseca, História da Prostituição em São Paulo, 1982.

Margareth Rago, Os prazeres da noite: prostituição e códigos da sexualidade feminina em São Paulo, 1890-1930, 1991.

Nahum Mandel, Testemunho de um sonho, 2009.

Jornal Folha de São Paulo de 6 de agosto de 1998.

Jornal O Estado de S. Paulo de 20 de setembro de 2019.

Jornal O Estado de S. Paulo de 3 de janeiro de 1954.

Jornal O Estado se S. Paulo de 30 de maio de 1997.

Marquesa de Santos: Verso & Reverso

Marquesa de Santos: Verso & Reverso é um monólogo de 45 minutos no qual a Marquesa de Santos, Domitila de Castro do Canto e Melo (1797-1867), representada pela atriz Beth Araújo, tem um enfrentamento com o seu biógrafo.

Marquesa de Santos: Verso & Reverso é um monólogo de 45 minutos no qual a Marquesa de Santos, Domitila de Castro do Canto e Melo (1797-1867), representada pela atriz Beth Araújo, tem um enfrentamento com o seu biógrafo.

Domitila nasceu e morreu na cidade de São Paulo e tornou-se uma figura pública após o rumoroso caso de amor que manteve por 7 anos com o imperador D. Pedro I (1798-1834). No monólogo, além do relacionamento com o seu “Demonão”, Domitila, “Titília” para os íntimos, questiona o porquê do restante de sua vida não ser contada. Além da questão de gênero, a problemática da escrita biográfica e o apagamento de parte de sua história, a peça também explora as transformações de uma pessoa real em uma figura mítica que atua há 150 anos no inconsciente coletivo do brasileiro.

Sobre a atriz:

Beth Araújo, atriz carioca, arte-educadora, com vasta experiências em peças abordando questões de gênero. Atriz premiada no 11º Festival Brasileiro de Monólogos, 2001. Prêmio Maricá das Artes – Secretaria de Cultura de Maricá – pelo conjunto da obra na temática do Feminino na Literatura 2009 – RJ

Sobre o autor:

Paulo Rezzutti, biógrafo da Marquesa de Santos e de diversos personagens do primeiro reinado, tem obras publicadas no Brasil e em Portugal. Finalista de diversos prêmios, foi vencedor do Prêmio Jabuti 2016 na categoria Biografias.

Única apresentação: 17 de agosto, 10h. Auditório do Solar da Marquesa de Santos. Rua Roberto Simonsen 136. São Paulo. Entrada franca.

O Recolhimento de Santa Teresa

Por Edison Loureiro

Rua do Carmo cerca de 1915. Ao fundo o Recolhimento de Santa Teresa.

Rua do Carmo cerca de 1915. Ao fundo o Recolhimento de Santa Teresa.

Em 1685, ergueu-se neste local o recolhimento de Santa Teresa, que viria a ocupar todo o quarteirão formado pelas ruas Roberto Simonsen, Venceslau Brás, Irmã Simpliciana e atual Rua Santa Teresa.

As Casas de Recolhimento eram casas religiosas similares aos conventos, com a diferença que as internas não faziam votos ou juramentos solenes, porém da mesma forma usavam os hábitos das ordens a que pertenciam. Tinham a função de asilo, educandário, abrigo e obrigavam aos ofícios religiosos. Nos recolhimentos internavam-se as moças com forte vocação religiosa, assim como também as prostitutas arrependidas. Por outro lado, serviam também para confinamento de mulheres sejam solteiras ou casadas acusadas de má fama, ou de serem infiéis onde ficavam totalmente isoladas enquanto seus maridos ou responsáveis viajavam, ou até como punição. Uma vez aceitas as reclusas somente sairiam com a autorização do familiar responsável, da autoridade civil, ou por interferência do bispo. Ainda estavam longe os tempos da liberação feminina e a proibição das discriminações. No caso específico do recolhimento de Santa Teresa, só se aceitavam internas que soubessem ler e escrever e mediante dote. À Corte portuguesa não interessava que fossem criados conventos no Brasil, pois incentivava o casamento de todas as mulheres para povoar o novo território.

O fundador do recolhimento foi Lourenço Castanho Taques, auxiliado por seu irmão o capitão-mor Pedro Taques de Almeida e Manoel Vieira de Barros que cedeu os terrenos de duas casas que possuía no local. Tudo com o apoio do primeiro bispo do Rio de Janeiro, D. José de Barros de Alarcão, então em visita às terras paulistanas.

Lourenço Castanho Taques, o moço e Pedro Taques de Almeida eram talvez as mais influentes e abastadas famílias de São Paulo daqueles tempos. Filhos do bandeirante Lourenço Castanho Taques, o velho, o moço Lourenço também foi sertanista, fez excursões, aprisionou índios e foi Juiz de Órfãos de São Paulo. Pedro Taques de Almeida ocupou vários cargos, foi provedor e contador da Fazenda Real da capitania de São Paulo, juiz da alfândega, capitão-mor entre 1684 e 1687, alcaide-mor, procurador da Coroa e administrador-geral das aldeias do real padroado. De Manoel Vieira de Barros pouco se sabe, além do fato de também ter sido uma pessoa abastada, de vários negócios e ter ocupado o cargo de mestre de capela da Matriz de São Paulo, ou seja, era o responsável pela organização do coro, das atividades musicais em geral, do ensino musical aos jovens e também de compor músicas.

O responsável pela construção da torre do recolhimento não foi outro senão Joaquim Pinto de Oliveira, o lendário Tebas, mulato escravo alforriado extremamente habilidoso que realizaria outras obras importantes em São Paulo.

Dom José de Barros de Alarcão autoriza o funcionamento do recolhimento em 1685 e em 1748 o primeiro bispo de São Paulo, dom Bernardo Rodrigues Nogueira, autoriza o recolhimento a ter seu próprio estatuto, no qual vemos que a disciplina era severa, como na maioria dos monastérios.

Pelo regulamento acordavam diariamente às 4:30, iam para o coro às 5:00 para as matinas, laudes e prima (os primeiros ofícios do dia), e após as antífonas (as respostas cantadas a cada salmo, versículo, etc.) recolhiam-se às celas para as orações mentais. às 8:00 voltavam ao coro para a tércia e a sexta (outros ofícios que também dão o ritmo do dia conventual) e ouvir a missa. Do coro iam à “casa de labor” para trabalhos comunitários até as 11:00. Aí iam para as suas celas por 15 minutos para meditação “sobre o que tinham feito do tempo em que despertou até o presente momento”. Seguiam para o refeitório até as 12:30 e daí para as celas até as 14:00, voltavam para o coro para rezar as vésperas e voltavam ao trabalho até as 17:30. De volta ao coro para rezar as completas e ouvir 15 minutos de “lição espiritual”, rezar o terço e ir ao refeitório para a última refeição e depois tempo livre de repouso até as 20:30 e uma vez tocado o sino recolhiam-se às suas celas para suas devoções até as 21:30 quando era hora de dormir. Esta era a rotina no recolhimento de Santa Teresa.

Por outro lado, o aparente rigor em que viviam era atenuado pela existência dos dotes e a presença de escravos e escravas para os serviços mais pesados e mucamas para as necessidades particulares.

As três filhas de Manoel Vieira de Barros foram as primeiras hóspedes do recolhimento, cujos primeiros anos foram bem difíceis. Em 1718 estava tão decadente que não tinha nenhuma recolhida. A Câmara chegou a solicitar ao Governo a sua extinção, porém graças aos esforços do bispo do Rio de Janeiro a extinção não ocorreu. Nos anos seguintes, porém através de donativos e legados, recuperou-se, ocupou todo o quarteirão, e em 1809 o recolhimento estava entre os mais ricos proprietários da cidade.

Foi aqui, no recolhimento de Santa Teresa, que entre 1769 e 1770, Frei Galvão, hoje canonizado, foi nomeado confessor e conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, que resolveu contar-lhe as visões que tinha sobre um novo convento que deveria ser fundado por seu confessor. Ela tinha 34 anos na época, ele 31. Frei Galvão aconselhou-se com pessoas mais experientes, apresentou o caso às autoridades eclesiásticas e resolveu levar adiante o trabalho, o que resultou no que hoje é o conhecido Mosteiro da Luz onde são distribuídas as famosas pílulas do frei Galvão.

Em 1913, a pedido do arcebispo de São Paulo dom Duarte Leopoldo e Silva, religiosas do Rio de Janeiro foram transferidas e passaram a viver no recolhimento de Santa Teresa com o objetivo de implantar as regras carmelitas de Santa Teresa. O recolhimento torna-se então, Mosteiro Professo da Ordem das Carmelitas Descalças de Santa Teresa.

Por 232 anos viveram as reclusas nos corredores, claustros e capela do antigo recolhimento. Em 1917 são transferidas para o palacete Rodovalho, na Penha, que tinha sido reformado e adaptado para tal. O vetusto prédio de taipa de pilão, com paredes de até um metro de espessura iria em breve desaparecer. Em 1918 são transferidos para a cripta da Sé os despojos dos bispos de São Paulo que estavam provisoriamente no Recolhimento.

O prefeito Washington Luís tinha feito um acordo com o Arcebispo Metropolitano D. Duarte Leopoldo e Silva, primeiro arcebispo de São Paulo que atuava em nome do Recolhimento, para a desapropriação de uma área de 694m2 visando o alargamento da Rua Santa Teresa, pelo preço de 145:000$000 (cento e quarenta e cinco contos de réis), que foi aprovado pela Câmara Municipal em maio de 1919.

A Rua de Santa Teresa com a torre do Recolhimento à direita e a lateral demolida para o alargamento da rua.

Interior da Capela do Recolhimento de Santa Teresa pouco antes de sua demolição.

Em novembro daquele mesmo ano, o Recolhimento adquiriu por 265 contos de réis uma área de 18.000 m2 nas Perdizes chamada Chácara Lúcia e no ano seguinte inicia-se a construção de novo mosteiro com projeto do arquiteto Alexandre Albuquerque. O novo mosteiro e sua capela anexa foram inaugurados em julho de 1923.

Aí permaneceram as monjas até 1948, quando a propriedade foi cedida para a Pontifícia Universidade Católica (PUC) que havia sido criada dois anos antes.

O Mosteiro de Santa Teresa é então transferido para a Avenida Jabaquara, onde está até hoje.

Referências

Antonio Egydio Martins, São Paulo Antigo

Alfredo Moreira Pinto, A cidade de São Paulo em 1900

Ernani Silva Bruno, História e Tradições da Cidade de São Paulo

Jornal Correio Paulistano, edições de: 06-02-1919, 18-06-1938, 21-06-1917, 28-05-1919, 30-11-1920.

Jornal O Estado de S. Paulo, edições de: 06-08-1918, 07-07-1919, 12-01-1922, 29-10-1917

Jornal O Combate de 18-06-1918.

Heróis de quatro patas

O Soldado José Muniz de Souza, o cão policial Dick e o menino Eduardinho

Por Edison Loureiro

Tarde de abril de 1956.

Duzentos policiais, comandados por 10 delegados, com viaturas da Radiopatrulha e do RUDI faziam investigações e buscas desde o dia 17, atrás do paradeiro do menino Eduardo Jaime Benevides, o Eduardinho, de três anos e meio, desaparecido da porta de sua residência na Rua Senador Casimiro da Rocha. Suspeitava-se de sequestro, em vista de outro caso semelhante, ocorrido no dia 11 do mesmo mês, quando a criança foi encontrada na Estrada do Taboão, Água Funda.

Em vista disso as buscas concentravam-se nos bairros de Vila Morais, Vila Liviero, Água Funda e a região do Parque do Estado, onde hoje encontra-se o Zoológico de São Paulo.

Eram sete e meia da manhã do dia 21 quando, nas matas no Parque, o subtenente Audoramo Antunes Moreira, comandava o cabo Benedito Bicudo Caraça e os soldados Nodis Cristofoletti e José Muniz de Souza, que conduziam os cães pastores alemães Tufão, Fúria e Dick. Os cães haviam farejado um travesseiro usado somente pelo menino.

Coube ao cão Dick levar seu adestrador, o soldado Muniz de Souza, à uma cova com um metro e meio de profundidade,coberta com uma folha de zinco onde estava o garoto sujo e com as roupas esfarrapadas, mas vivo. Junto a ele, algumas bananas e tangerinas.

O Governador Jânio Quadros, que havia recentemente ameaçado fechar o Canil Central da Força Pública através de um dos seus famosos “bilhetinhos”, recomendou a promoção do soldado Muniz de Souza a cabo. Mas o cão Dick também ganhou sua promoção e hoje é conhecido como o Cabo Dick.

Placa de bronze instalada abaixo do busto do Cabo Dick no Canil Central

O Cabo Dick morreu por complicações de saúde em 15 de junho de 1959, mas ganhou um busto e placa de bronze à porta do Canil Central da Polícia Militar do Estado de São Paulo no bairro do Tremembé.

Busto em homenagem ao cão policial Dick instalado no Canil Central da PMESP

A placa diz que o Canil foi fundado em 15-09-1950. É verdade, foi em 1950 que o Capitão Djanir Caldas voltou da Argentina, onde conheceu e estudou a cinotecnia, e o Canil da então Força Pública iniciou suas atividades com quatro cães pastores alemães, sendo que dois deles vieram da Argentina. Neste ponto poderíamos ter encerrado a história, mas…

Madrugada de julho de 1912.

Enfrentando a brisa gelada da Rua Santa Rosa um homem caminha de modo furtivo. É Serrinha, conhecido meliante, arrombador que dá preferência a depósitos e casas comerciais. Evitando ser apanhado pela fraca luz das luminárias, tira o pé de cabra que trazia e começa a forçar a porta de um depósito. De repente, escuta uma voz de comando, um rosnado feroz e se vira sentindo-se gelado também por dentro.

À sua frente, num elegante uniforme azul, o policial, armado somente com seu bastão, segura com certa dificuldade a corrente que prende um feroz cão pastor belga que parece disposto a pular em seu pescoço. Compreende que não há como resistir. Larga o pé de cabra e pede para o policial que não solte o cão. Outro soldado se aproxima e faz a revista à procura de alguma arma. A luz esverdeada do lampião de gás faz brilhar as iniciais GC bordadas em dourado no boné do uniforme. Lá se vão os soldados do 1o Corpo da Guarda Cívica com seu cão e o ladrão para a Central de Polícia do Pátio do Colégio.

Como vemos, 38 anos antes da inauguração do Canil do Tremembé já existiam cães auxiliando as atividades policiais de São Paulo. Então o correto seria dizer que o canil foi recriado, pois o uso de cães nas atividades policiais remonta a 1912, quando a primeira Missão Francesa esteve em São Paulo e trouxe cães adestrados da raça pastor belga.

Em 1913 a reportagem do jornal O Estado de São Paulo registra a chegada de mais seis cães policiais belgas “recolhidos ao canil provisório do Quartel da Luz”. Eram cães da raça Dinamarquesa trazidos pelo professor François Semal, que depois adotou o nome brasileiro de Francisco Carlos e tornou-se diretor do canil policial do Estado. Este canil tornou-se responsabilidade do 1o Corpo da Guarda Cívica da Força Pública, predecessor do 6o Batalhão de Infantaria criado em 1924, que passou a chamar-se Batalhão de Caçadores em 1934 e hoje corresponde ao 6o Batalhão da Polícia Militar.

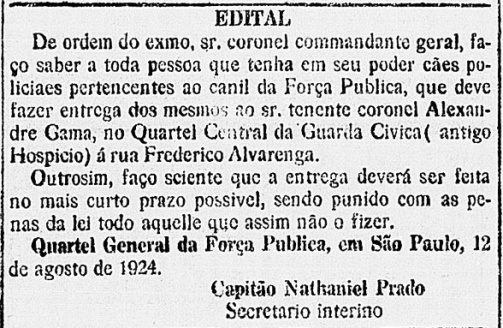

Jornal O Estado de S. Paulo de 18-08-1913

Em 1924, durante os distúrbios da Revolução o canil foi em parte destruído e os cães dispersos. Na época a Força Pública publicou até um edital solicitando à população que, no caso de abrigar algum cão pertencente ao canil da Força que o devolvesse ao Quartel da Guarda Cívica, o antigo Asilo de Alienados do Parque D. Pedro II. Neste ano o canil foi reorganizado e entregue aos cuidados do Veterinário do Regimento de Cavalaria. Foi também determinada a construção de um canil moderno no 6o Batalhão sob a direção do Major Juvenal de Campos Castro, que passou a dirigir o canil.

Jornal Correio Paulistano de 14-08-1924

No biênio 1930/32, com as várias mudanças feitas na Força Pública, resultado das derrotas daquele período, o antigo canil acabou sendo extinto bem como as atividades com cães policiais em São Paulo.

Até 1950, quando os heróis de quatro patas voltaram ao serviço.

Notas

Canil da Polícia Militar e sua verdadeira história – in Revista A Força Policial, n. 30, ano 2001.

Jornal Correio Paulistano de 09-08-1913, 14-08-1913, 14-08-1924 e 26-01-1914.

Jornal Folha da Tarde de 10-04-1956.

Jornal O Estado de São Paulo de 11-08-1913, 13-01-1914, 18-08-1913 e 21-04-1956.

O Canil Central da PMESP fica na Av. Júlio Prado Neves, 1111 – Tremembé, São Paulo.

A Sinhá da Rua das Sete Casas

Praça da Sé em 1925, à direita a R. Barão de Paranapiacaba

Praça da Sé em 1925, à direita a R. Barão de Paranapiacaba

Por Edison Loureiro

A Rua Barão de Paranapiacaba teve, através dos tempos, várias denominações: Travessa do Padre Capão (início do século XIX), Rua “da Mexia” ou “do Mexim”, Rua das Sete Casas e, a partir de 28/11/1865, por proposta do vereador Malaquias Rogério de Salles Guerra, Travessa da Caixa D’Água (a antiga caixa d’água ficava na esquina com a Rua Quintino Bocaiúva). No dia 01/12/1907, o vereador Carlos Garcia solicitou a alteração desta denominação para “Barão de Paranapiacaba” e justificou: “Trata-se de um velho paulista, conhecido, tradicional nas letras brasileiras”.

Hoje é a “ruas das joias”, tamanha a quantidade de joalherias concentradas em seu curto trecho.

Devo a Affonso Schmidt (1890 – 1964), excelente cronista do passado a seguinte história sobre esta rua.

Por volta de 1850 existia na R. Barão de Paranapiacaba uma república de estudantes. Naquele tempo houve uma epidemia de tifo na cidade que causou várias vítimas.

Como podem imaginar médicos eram raros e escassos os medicamentos. Poucos se aventuravam a tratar dos doentes.

Certa manhã, quem nas redondezas estivesse, poderia ver uma Sinhá, aí pelos seus 55 anos, que residia num palacete da então Rua Alegre, atual Brigadeiro Tobias, adentrar apressada a tal república da Rua das Sete Casas, como ainda era conhecida. Tinha sido avisada que havia um estudante doente que morreria por falta de cuidados.

Diz o cronista que a tal senhora providenciou remédios e passou três dias e três noites cuidando do estudante. O curioso é que ela nem conhecia o estudante, somente depois é que ficou sabendo que seu nome era Affonso Celso de Assis Figueiredo, o futuro Visconde de Ouro Preto.

O nome da Sinhá?

Era Domitila, a nossa conhecida Marquesa de Santos, que morreu há 150 anos.

A Pauliceia de 77

O Mercado antigo na Rua 25 de Março em 1872.

Edison Loureiro

Este texto não é de minha autoria. Encontrei-o no jornal O Estado de S. Paulo de 31 de março de 1937 e seu autor não se identificou, assinou apenas com a inicial “A”. Mas eu achei tão interessante e curioso que resolvi transcrevê-lo na íntegra, somente atualizando a ortografia. Espero que gostem.

Seria difícil reconstituir com pormenores a capital de São Paulo no ano de 1877. No entanto, se algum leitor de oitenta anos, ou mais, quiser acompanhar-nos num passeio através da nossa cidade tal como ele era há sessenta anos, poderemos ativar-lhe a memória. O triângulo era constituído pelas ruas São Bento, Direita e Imperatriz, não oferecendo, portanto, grande alteração. Mas na Rua Direita ainda se via a Igreja da Misericórdia e, da Rua da Imperatriz, entre os sobradinhos de uma travessa, ainda se viam, em ângulo, a igreja do Colégio e o Palácio do Governo.

Quem chegava ao Largo do Tesouro e olhava para baixo, via a meio da Rua Municipal, a estação dos “bondinhos de burro” e, lá embaixo, a chácara do Gasômetro, tendo ao lado o antigo “Depósito de Imigrantes”. Nesse tempo o Mercado Velho era ainda Mercado Novo, ou melhor, Praça do Mercado. Na parte alta do sobradinho da Rua da Imperatriz n. 10 havia um escritório de advocacia que ficou célebre. Não tinha placa, mas São Paulo inteiro o conhecia: era de Luiz Gama.

Naquele tempo, como durante muitos anos, quer para trás, quer para frente, o delegado de polícia era o Conselheiro Francisco Maria de Souza Furtado de Mendonça, que morou no Largo da Glória, em casa que ao tempo tinha o número 40. A Câmara Municipal funcionava no edifício do Palácio, pavimento inferior, junto à Secretaria Militar e realizava suas sessões às sextas-feiras, das 10 às 14 horas. Era seu presidente o Dr. Antonio da Silva Prado que morava à Rua Senador Feijó.

Os viajantes tinham os seguintes hotéis: o Imperial, na Rua do Ouvidor, de propriedade de Agostinho Pucciarelli; o Grand Hotel de France, na Rua Direita, esquina do Beco da Lapa [sic], cuja proprietária era Amélia Fretin; no mesmo beco havia ainda o hotel de Ângelo Fenili e o Hotel Europa à Rua da imperatriz, n. 51 e 56, de Carlos Schorcht. O Albion já existia, era de propriedade do negociante James Porter; havia também um Hotel de Paris de mme. Rosalie Boudrot, à Rua São Bento, n. 31.

O Correio Paulistano, de Joaquim Roberto de Azevedo Marques, tinha a sua redação á Rua da Imperatriz n. 27; o Diário de São Paulo, de Paulo Delphino da Fonseca, à Rua do Carmo, 65; A Província de S. Paulo, de Francisco Rangel Pestana, Américo de Campos e José Maria Lisboa, `Rua da Imperatriz, 44; a Sentinela, de João Mendes de Almeida, no Largo de São Gonçalo; a Tribuna Liberal, de Herculano Marques Inglez de Souza e Joaquim Taques Alvim, à Rua da Princesa, n. 20; a Revista do Instituto Politécnico, de que era redator-chefe Elias Fausto Pacheco Jordão. Ainda contava São Paulo com outras publicações literárias e acadêmicas e o Indicador de Abílio S. Marques.

Os elegantes eram vestidos pelos alfaiates de fama: Bougarde, Hell, Lang & Worms, Guilherme Krioner e J. Pourraly. Alugavam-se mobílias na casa de José Rubim Cesar, na Rua da Cadeia, n. 45, notadamente cadeiras austríacas para reuniões políticas, récitas particulares e bailes improvisados. Havia também “armadores de anjos de gala para procissões”, representados por D. Maria Benta à Rua da Boa Vista e D. Maria do Carmo Silva à Rua da Boa Morte. O bauleiro da capital era Antonio Peixoto de Carvalho no Largo do Palácio. O paulistano, fora de casa, tomava banhos no estabelecimento da Ilha dos Amores e na Sereia Paulista de José Fischer, à Rua São Bento, n. 1. Cortava os cabelos e perfumava-se na casa de Aimeé Quillet, à Travessa da Quitanda, ou na de Eugênio Husson na Rua São Bento n. 48-A. A primeira aliava à navalha os frascos de extrato e o segundo um belo mostruário de joias. Mas além dessas, contavam-se numerosos barbeiros comuns por todos os cantos da cidade.

Para se dar um passeio à Rua da Mooca, que era a Avenida Paulista da época, alugava-se um cavalo no Adão, à Rua do Comércio, no Miguel Justo à travessa de Santa Tereza, ou então, no Nicolau Gomes Pereira, à Rua da Esperança. À noite ia-se ao teatro. Mas para isso alugava-se um tílburi no ponto principal que era o Largo do Colégio, das 9 às 21 horas. Quando não funcionava o Teatro São José, no Largo de São Gonçalo, ia-se ao Provisório, do desembargador Bernardo Gavião.

Mas o ponto da rapaziada era mesmo a Escola de Patinação, na Rua da Beneficência, canto da Rua Alegre. Era um divertimento caro naquele tempo, pois a entrada custava 1$000.Quem não tinha vitória ou caleça, voltava de bonde para casa, alta noite. Sim, porque debaixo dos anúncios de teatros lia-se sempre esta frase tranquilizadora: “depois do espetáculo haverá bondes para todas as linhas”.

Há cem anos os cocheiros brigavam com os taxistas

Por

Por Edison Loureiro

A foto mostra a Estação da Luz em cartão postal circulado em 1908. Em frente à estação, na rua que então recebia o nome de José Paulino, podemos ver a fileira de tílburis aguardando passageiros. Muitas vezes os passageiros tinham que despachar suas bagagens por veículo separado por falta de espaço.

Em 1911, aproveitando a maior oferta dos novos veículos automotores, Frederico Zanardi criou a empresa Companhia Nacional de Auto-Transporte e obteve licença para estacionar seus veículos na Estação da Luz, em concorrência com os cocheiros que lá faziam ponto. Obviamente os “chauffers” da empresa não foram nada bem recebidos pelos cocheiros.

O próprio Frederico Zanardi já havia sido agredido na Rua Mauá por cocheiros irritados. Em vista disso contratou um segurança particular para tranquilizar seus motoristas. Na época, seguranças particulares eram chamados de capangas e geralmente não tinham boa fama. A própria polícia reforçou a guarda da estação colocando policiais adicionais.

Mas no começo da noite de 24 de agosto de 1911, o cocheiro Antonio de Luca, mais conhecido como “Galo” foi tirar satisfação com o “capanga” chamado Francisco da Cunha e começaram um bate-boca. Não durou muito a discussão, O Galo puxou um revólver e disparou contra o peito de Francisco que ficou gravemente ferido. No tumulto que se seguiu, o cocheiro desapareceu e Francisco, após os primeiros socorros foi internado na Santa Casa de Misericórdia.

Até onde pude seguir esta história, Francisco da Cunha sobreviveu ao ferimento e Antonio de Luca foi indiciado por tentativa de homicídio. Dois anos depois se envolveria num rumoroso caso de homicídio relatado aqui.

Foi assim. Há mais de cem anos os cocheiros brigavam com os taxistas que lhes faziam concorrência. Hoje os taxistas brigam com o Uber pelo mesmo motivo. Mas não passou pela cabeça de nenhum deputado ou senador no Congresso Nacional propor nenhuma lei que tornasse inviável o serviço dos taxistas, deixando aos passageiros decidir pelo serviço que quisessem.

Fonte: jornal O Estado de S. Paulo de 26-08-1911 e 25-08-1911

São Paulo higienizado, ou como 3 milhões cabem em um espaço para 100 mil.

Sempre amei São Paulo e passei a amar mais ainda depois das aulas de urbanismo que tive com o professor Jairo Ludmer na Faculdade de Belas Artes, onde me formei já vão décadas.

Jairo nos levava para o centro da cidade, à noite. As aulas eram in loco, seu ensino peripatético cravou na minha alma ainda mais o amor à história da cidade. Aprendi com ele como o tecido urbano ainda guarda elementos representativos de nossa história material e imaterial por meio de suas construções e, até mesmo, por meio da fala de seus espaços vazios que igualmente revelam tanto como os ocupados.

A Virada Cultural, com um público estimado em 3 milhões de pessoas, fazia dessa cidade, em horas antes mortas, o cenário a ser vivenciado e apreciado entre o deslocamento de um palco a outro, de um show a outro. O centro pulsava, revivia como na época dos grandes cinemas e espetáculos e de outros tempos em que tudo lá ocorria, antes que a nossa generosa geografia permitisse que São Paulo se espraiasse deixando para trás, como áreas necrosadas, espaços que não mais interessavam para a elite.

A atual gestão Haddad perdeu uma excelente oportunidade em juntar a Virada do Patrimônio a Virada Cultural. Mostrar e explicar melhor para a população que ali estava o que era tudo aquilo que viam, ou não. Perderam a chance de terem aberto o Terraço do Martinelli para se ver a cidade a meia-noite, terem o hall do velho Banco de São Paulo, melhor exemplo em arquitetura e decoração art-déco da cidade, ocupado com algum espetáculo. Isso para falarmos em apenas dois, das centenas de espaços possíveis e, quase, anônimos, que poucos viram e sabem do que estou falando.

Agora, o novo prefeito, que sonha com um parque no Jockey Club, em uma das áreas que mais tem opções de lazer de São Paulo, – ao contrário do Capão Redondo, onde as traves dos gols, quando existem, viram locais enlameados quando chovem -, anunciou que irá levar a Virada Cultural, de 3 milhões de pessoas, para Interlagos. Como fazer 3 milhões de pessoas caberem em um espaço que dificilmente cabem 100 mil não deve tirar o sono do atual alcaide eleito. Algum gráfico deve ter contentado o atual gestor, altamente capacitado para gerar uma das maiores metrópoles do mundo, após o seu merecido descanso em Miami, necessário após vencer a disputa eleitoral.

A cidade é vida, é pulsante, assim como a história, tecnocratas já tentaram domá-la, e falharam miseravelmente. Prestes Maia que o diga. Seu arrojadíssimo Plano Avenidas tornou-se defasado após alguns anos de implementado. O alcaide eleito, ainda não empossado, além de domá-la quer higienizá-la, a começar pelo próprio centro a quem nega a vida levada pela Virada. Quer limpá-lo, quer trocar lâmpadas, limpar jardins, arrumar o que está quebrado e pintar tudo. Falta saber quando virá a cúpula de cristal Swarovski para cobrir e, assim, preservar, sem vida, o centro de São Paulo puro, lido e belo, como uma pintura de Romero Britto.

Paulo Rezzutti

A Igreja de São Gonçalo

A Igreja de São Gonçalo em 2011 e 1936

A Igreja de São Gonçalo em 2011 e 1936

Por Edison Loureiro

Quem chega à Praça João Mendes, vindo da Praça da Sé tendo à esquerda a Catedral, por onde era antigamente a Rua do Imperador, enxerga logo em frente uma Igreja amarela na direita de uma fileira de sobrados.

Tanto a igreja, como os sobrados parecem um tanto deslocados junto a edifícios de aparência tão séria.

Mas esta pequena igreja foi o marco inicial desta parte da cidade. Por muito tempo esta foi uma região isolada da pequena cidade de São Paulo, que ocupava vagarosamente os arredores do Pátio do Colégio. Esta região só começou a ser urbanizada a partir de 1757, quando uma pequena capela de pardos foi construída onde está a pequena igreja amarela.

Trata-se da igreja de São Gonçalo. São Gonçalo Garcia para esclarecer, já que existem dois santos de nome Gonçalo, este de quem estamos tratando e São Gonçalo do Amarante, este tão casamenteiro quanto Santo Antônio.

São Gonçalo Garcia era pardo e nasceu na Índia, filho de pai português e mãe indiana. Foi franciscano e morreu crucificado em Nagasaki, Japão em 1579, juntamente com mais 22 missionários. Foi beatificado por Urbano VIII em 1627 e canonizado por Pio IX em 1852.

Em 1724 foi formada na igreja de Santo Antônio a comunidade de Nossa Senhora da Conceição e São Gonçalo Garcia, que recebeu em 1756 a provisão do frei Antônio da Madre de Deus Galvão para a construção da capela a que nos referimos.

Foi dedicada à Nossa Senhora da Conceição pois Gonçalo Garcia ainda não havia sido canonizado. Com o tempo foi se deteriorando e por volta de 1840 foi construída esta igreja. Seu construtor foi Nicolau Alves da Fonseca, conhecido como Carranca. Existem registros mostrando uma disputa judicial com a Câmara, pois Carranca avançou em terreno os limites concedidos à irmandade. Esta disputa deve ter durado um bom tempo, pois o caso deixa de ser citado somente a partir de 1863.

A igreja passou por algumas reformas durante a segunda metade do século XIX e o frontispício que vemos hoje foi feito em 1881.

Em 1893, João Mendes de Almeida, que dá seu nome à praça, e morava ao lado, onde hoje é a Padaria Santa Tereza, reuniu recursos para uma última reforma na igreja, que neste mesmo ano passou a ser uma das poucas igrejas sob a guarda dos jesuítas.

Quando desabou o telhado da antiga Igreja do Pátio do Colégio, a Igreja de São Gonçalo recebeu o relógio e várias outras peças, inclusive a pedra que fica acima da porta de entrada. Tem uma certa lógica, pois o antigo Colégio foi fundado pelos jesuítas.

Em 15 de abril de 1966, D. Agnelo Rossi, cardeal-arcebispo de São Paulo, criou a Paróquia Pessoal de São Gonçalo especialmente para os japoneses e a confiou aos jesuítas. A igreja passou então a ser a Matriz da Paróquia. Todos os domingos às 8:00 h as missas são rezadas em japonês para a comunidade nipônica. O nome oficial hoje é Matriz Paroquial Pessoal Nipo-Brasileira São Gonçalo.

Sua companheira, a Igreja dos Remédios que ficava à esquerda, fechando a praça à altura da Avenida Liberdade já foi demolida no final da década de 1940, Mas S. Gonçalo continua firme no seu lugar oferecendo o pão que alimenta o espírito dos católicos. Como estes não são de ferro, podem aproveitar e dar uma passadinha ao lado, na Padaria Santa Tereza para um bom pão que alimenta o corpo e, de quebra, um cafezinho.