Um passeio na praia em 1860

Por Edison Loureiro

Quem nunca fez um “bate-volta” de São Paulo a Santos? É só embarcar a família no carro ou no ônibus e, no máximo uma hora e meia depois, deixamos o planalto e estamos à beira da praia. Dá tempo para um bom almoço, uns passeios e voltar ao cair da noite. Bem… isso se não for um daqueles feriadões que lotam as estradas.

Como seria uma viagem dessas em 1860?

Bem, o tal “bate-volta” seria impraticável, pois carros e ônibus não existiam e a ferrovia São Paulo Railway, mais conhecida por Inglesa, que ligava Jundiaí a Santos, passando por São Paulo, só começou a operar após 1865, como já contei em outro artigo. Mas mesmo assim as famílias, pelo menos aquelas com mais recursos, também passavam férias na praia, já naqueles tempos. Vamos imaginar como seria uma viagem dessas com a família?

Não. Não precisamos imaginar nada. Existe um relato bem detalhado feito por Maria Paes de Barros em seu livro “No Tempo de Dantes” que vai nos ajudar, além de relatos de outros memorialistas e viajantes antigos.

Maria Paes de Barros nasceu em 1851 e em 1944, com 93 anos e uma perfeita lucidez, escreveu o livro citado que mereceu um prefácio de Monteiro Lobato e uma introdução de Caio Prado Júnior. Era filha do Comendador Luiz Antonio de Souza Barros e sobrinha de Francisco Antonio de Souza Queiroz, o Barão de Souza Queiroz. Casou-se com seu primo Antonio Paes de Barros. Faleceu em 1952.

O Comendador Souza Barros foi um próspero proprietário de fazendas de café e cana de açúcar em Campinas e Piracicaba.

Moravam num casarão da Rua de São João, construído no fim do século XVIII que pertenceu inicialmente a Francisco Ignácio de Souza Queiroz, tio da memorialista. Francisco Ignácio foi o protagonista da célebre “bernarda” que acabou trazendo D. Pedro I a São Paulo na época em que acabou proclamando a Independência. O casarão acabou se transformando na Pensão Milano, cuja história também já contei.

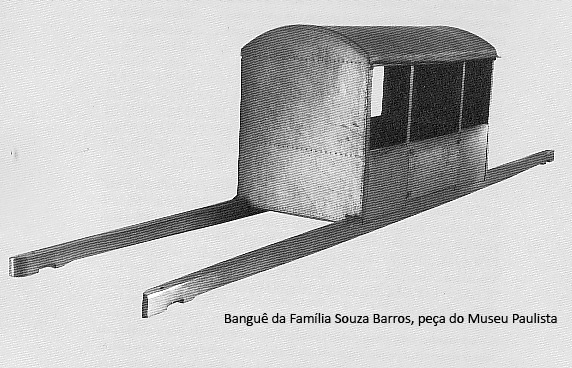

A viagem era feita a cavalo e mulas, e a família levava um grande número de escravos, mucamas e pajens, além dos tocadores de dois banguês para o transporte das crianças. Levavam o necessário para montar uma casa, pois eram minguados os recursos do vilarejo de São Vicente, onde alugavam uma casa para a temporada.

Com tudo pronto e empacotado a caravana saía da Rua São João, seguia talvez pela Rua São Bento até a Rua Direita depois para o Largo da Sé e daí pela Rua de São Gonçalo (ficava no lado direito de quem está de frente para a Catedral) até o largo de São Gonçalo (atual Praça João Mendes), passava pela passagem estreita que dava ao Largo Sete de Setembro e descia a Rua da Glória. Passando o casarão onde foi há muitos anos a Chácara dos Ingleses, atual Praça Almeida Júnior, já começava a Estrada do Mar, que passava pelos arrabaldes do Ipiranga, levava a São Bernardo e descia a Serra do Mar. Pelo caminho iam avistando, aqui e ali, pequenas casas de comércio que atendiam as tropas que por ali eram frequentes antes da ferrovia. Com a chegada da ferrovia a maior parte destes pequenos comércios fechou.

A viagem era feita em duas etapas. Na primeira paravam no alto da serra, onde existiam duas pousadas, o do Rio Grande e do Zanzalá. Mas não vá imaginar grande coisa. Apenas umas alcovas com telhados de telhas vãs e algumas camas para os mais afortunados.

Na manhã seguinte começava a descida da serra, pela antiga Estrada da Maioridade cujo projeto começou com o marechal do Corpo de Engenheiros Daniel Müller, o mesmo que construiu o obelisco do Piques, e terminou já na administração de Rafael Tobias de Aguiar, sob a orientação de João Bloem em 1846. A Estrada da Maioridade substituiu a antiga Calçada do Lorena de 1792, que foi usada por D. Pedro I no episódio da Independência.

Era a parte mais bonita e divertida da viagem, mas também a mais perigosa. Afinal a estrada tinha 20 palmos de largura, cerca de 4 metros e meio e cheia de abismos. Era comum encontrar tropeiros pelo caminho, pois em 1860 o trânsito de mercadorias já era intenso. Aí o jeito era encostar os animais de montaria bem perto da montanha para dar espaço às mulas que subiam a serra carregadas, seguindo a “madrinha” que vinha na frente toda enfeitada, cheia de guizos e os tropeiros gritando e reunindo os animais com um longo chicote. Não era à toa que o Comendador Souza Barros chamava aqueles profundos vales, cobertos de mata atlântica de “cemitério de burros”, pois tantos já haviam despencado nas profundezas.

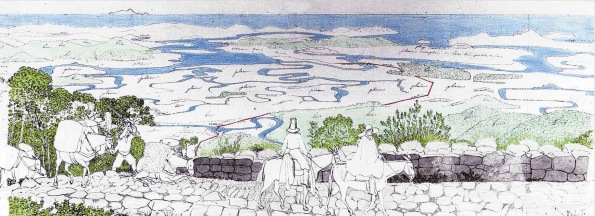

Desenho de Hercule Florence mostrando a antiga Calçada do Lorena

Desenho de Hercule Florence mostrando a antiga Calçada do Lorena

Em algumas de suas 12 voltas podia-se admirar o panorama do mar ao longe banhando a costa, espetáculo poucas vezes visto pela maioria dos antigos paulistanos. A caravana então fazia umas paradas para descanso e beber a água de uma das várias bicas que existem na serra.

Completados os sete quilômetros de descida, chegavam à planície do Cubatão, onde havia um pouso de tropeiros. Aí todos apeavam para um descanso e jantar.

Aqui vamos abrir parêntesis.

Nesta época os horários das refeições eram bem diferentes dos atuais. O almoço era entre nove e dez horas e o jantar entre duas e três horas da tarde. Às oito, a ceia, que normalmente consistia de chá com alguns biscoitos caseiros ou bolos.

Fecham-se os parêntesis.

Quadro de D. Maria Albertina Pinheiro da Silva Mesquita mostrando o rancho em Cubatão

Quadro de D. Maria Albertina Pinheiro da Silva Mesquita mostrando o rancho em Cubatão

Após o jantar, quando invariavelmente pedia-se peixe ou camarão, pois pescados do mar eram raríssimos em São Paulo, seguia a caravana. Passavam pela ponte coberta que atravessava o Ria Cubatão onde havia uma barreira para a cobrança das taxas de passagens. Daí prosseguiam pelo Aterrado. À tardinha chegavam à única rua existente em São Vicente, onde já tinham uma casa previamente alugada.

Tela de Benedito Calixto retratando Cubatão em 1826. À direita a ponte coberta.

Na manhã seguinte levantavam-se cedo para ir à praia, antes do sol nascer, pois acreditava-se que a exposição ao sol era prejudicial à saúde. Os pretos já tinham cortado alguns galhos bem enfolhados da mata e preparado a cabana para abrigo da família. Aí saíam todos vestidos com camisolões de baeta azul e tamancos de madeira, roupas de banho ainda levariam uns bons anos para entrar na moda.

Após o banho de mar e uma refeição, vinham os passeios pela praia. Se a maré estivesse baixa dava para ir até a ilha Porchat. À tarde passeios até a biquinha, que está lá até hoje, para beber água fresca.

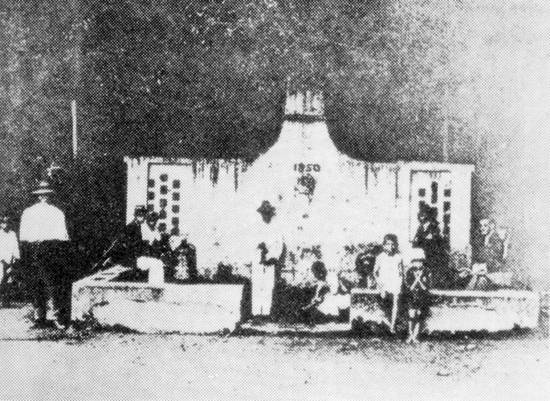

A Biquinha de São Vicente em foto do final do século XIX. O paredão indicava a data de 1850.

A Biquinha de São Vicente em foto do final do século XIX. O paredão indicava a data de 1850.

Foto do autor em 2009

Entre passeios e banhos de mar os dois meses de veraneio passavam rápido e chegava a hora de fazer o mesmo caminho de volta.

Pois é, passar uns dias na praia era uma aventura…

Uma lembrança da Biblioteca Infantil

A Biblioteca Infantil Monteiro Lobato em 1952

Por Edison Loureiro

A Biblioteca Infantil Monteiro Lobato fica na Rua General Jardim, 485, Vila Buarque. Para quem não conhece o local, na foto aérea, a Rua General Jardim está na diagonal inferior e a Rua Major Sertório na diagonal superior. À esquerda fica a Rua Cesário Mota e à direita a Dr. Vila Nova. Foi a primeira biblioteca infantil da cidade.

A criação da Biblioteca Infantil Municipal é de 1936, parte do projeto cultural de um grupo de intelectuais, entre os quais Mário de Andrade, então diretor do Departamento Municipal de Cultura. A Biblioteca Infantil foi instalada em 14 de abril numa casa não muito distante do local da foto, na Rua Major Sertório. Nunca foi apenas uma simples biblioteca, mas um espaço cultural infanto-juvenil, com atividades variadas como, sala de jogos, hemeroteca, cinema, teatro e outras.

O primeiro casarão onde se instalou a Biblioteca Infantil

Em 1945 a biblioteca muda-se para um local mais amplo, à Rua General Jardim, num palacete que era residência do senador Rodolfo Miranda. Esta casa não existe mais, ficava no local onde hoje é a praça da biblioteca. O senador Rodolfo Miranda era sócio do engenheiro Manuel Buarque de Macedo na empresa construtora Brasil, que comprou as terras de Rego Freitas e Rafael Tobias de Aguiar Pais de Barros, o segundo barão de Piracicaba, parte da antiga chácara de José Arouche de Rendon Toledo. Esta empresa fez o arruamento do atual bairro de Vila Buarque.

Em 1950 foi construído o prédio que vemos na foto e que foi inaugurado em 24 de dezembro daquele ano. A Biblioteca Infantil Municipal ganhou o nome de Monteiro Lobato em 1955. É a biblioteca infantil mais antiga do Brasil. Nas novas instalações além das outras atividades, ganhou sala de cerâmica e pintura, discoteca, mapoteca, hemeroteca, biblioteca circulante, auditório com teatro de fantoches e o museu Monteiro Lobato.

Já nesta data existia o jornal A Voz da Infância, totalmente feito com artigos redigidos pelas crianças. Uma das crianças de 1936 que estreou no “jornalzinho” foi Paulo Bomfim, hoje chamado de Príncipe dos Poetas de São Paulo. Também arriscava suas primeiras composições o inesquecível Paulo Vanzolini, autor de Ronda entre outras. O escritor Monteiro Lobato costumava frequentar a biblioteca para contar histórias e conversar com os frequentadores.

Desde a sua organização e fundação até 1961, quando se aposentou, D. Lenyra Fraccaroli, esteve à testa da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. D. Lenyra foi responsável pela criação, em 1947 da sala de Braille na Biblioteca Infantil.

A Biblioteca Infantil Monteiro Lobato em 1952

Em 1952, graças à sua iniciativa construiu-se o Teatro Infantil Leopoldo Froes, ao lado da biblioteca, onde hoje está uma quadra esportiva no lado da praça que dá para a rua Dr. Vila Nova. Uma marquise unia o prédio da biblioteca à porta lateral do teatro. A marquise ainda está lá, mas o teatro desapareceu no começo da década de 1970. Uma pena, foi o primeiro teatro infantil do Brasil.

O Teatro Leopoldo Froes em 1952, com frente para a Rua General Jardim

O Teatro Leopoldo Froes em 1952, com frente para a Rua General Jardim

Falar de D. Lenyra Fraccaroli assim como de sua sucessora D. Noemi do Val Penteado e de suas realizações no campo cultural vale um texto à parte. Tive a honra de conhecer as duas.

Em 1961, com 12 anos entrei pela primeira vez naquele prédio silencioso e apesar da caminhada de quase meia hora desde o Bexiga onde morava a visita tornou-se um hábito quase que diário até 1964. Participava das atividades do jornal A Voz da infância, que na época voltava à atividade. Além de colaborar com historinhas infantis algumas reportagens e fofocas dos colegas, eu “traduzia” todo o jornalzinho para o Braille, para a garotada do Instituto Padre Chico que comparecia semanalmente.

Naquela época convidamos Paulo Bomfim para ser o patrono do jornal e ele aceitou. A sala onde era a “redação” do jornalzinho passou a chamar-se Sala Paulo Bomfim. Porém há alguns anos, fazendo uma visita tive a tristeza de ver que não existe mais. Os tempos vão mudando.

O Tesouro da Casa Lebre

Esquina da Rua Direita com a Rua XV de Novembro no começo da década de 1900

Por Edison Loureiro

O casarão que vemos no centro da foto acima foi conhecido por ter pertencido ao Barão do Tietê. Mais tarde, em 1858 aí se instalou a Casa Lebre. Este casarão e o do Café Girondino na outra esquina da Rua XV de Novembro formavam um estreitamento da rua. O mesmo estreitamento era observado no final da rua, na Praça Antônio Prado, o que fazia com que a rua ficasse meio “barriguda”.

Por ocasião da demolição destes casarões a Prefeitura determinou um grande recuo para fazer o alinhamento com o novo prédio da Casa Paiva, na esquina com a Rua do Tesouro, eliminando o gargalo.

O casarão foi demolido no começo de 1907. Foi quando aconteceu um fato curioso.

Era manhã de domingo, 17 de março, mesmo assim Vicente Romeu, operário da obra de demolição trabalhava duro metendo a picareta na taipa de pilão para derrubar as paredes do sobradão.

Num dos golpes, viu que rolou dos escombros um cano de chumbo com as duas extremidades lacradas. Vicente largou a picareta por uns momentos e pegou o canudo para olhar de perto. Achou que poderia ser algo valioso e o escondeu por baixo do casaco com medo que algum outro operário visse e disputasse com ele.

O dia foi longo, morria de curiosidade. Poderia ser alguma joia escondida ou mesmo dinheiro, quem sabe? Afina, casas antigas têm seus segredos.

Enfim o expediente encerrou-se. Vicente correu para Rua de São João, 172 onde morava e entrou tão pálido e agitado, que a mulher perguntou se estava passando mal. Vicente respondeu que talvez tivesse encontrado uma fortuna. A mulher deu risada, mas quando viu o canudo perfeitamente lacrado, também se interessou.

O canudo tinha aproximadamente dois palmos de comprimento. Vicente quebrou o lacre e retirou de dentro um papel com um texto escrito em tinta roxa.

Isso era um tremendo problema! Como decifrar aquilo se nenhum dos dois sabia ler?

A solução foi chamar um compadre. Contou o acontecido e pede o máximo segredo. Em seguida pediu-lhe que leia o texto em voz baixa.

O papel dizia:

“Sam Paulo, 14 de novembro de 1842 – Declaro que, tendo de me retirar desta cidade, por motivos políticos, e não podendo levar commigo o que possuo, deixo-o enterrado sob uma pedra, a quatro covados de profundidade, no centro desta loja, no ponto em que se cortam duas diagonaes tiradas dos quatro cantos da mesma loja. Na certeza de que talvez a Providencia não permitta o meu regresso lego este meu deixado ao feliz que este encontrar. Appello à sua caridade, como bom christão que mande celebrar cem missas para o descanço da minha alma. Outrossim, incumbo-lhe de distribuir da quantia e objetos hoje depositados a insignificante parcela de 5:000$000 de réis aos pobres desta cidade. Cumpra este meu pedido, quanto não tema a maldição e perseguição eterna da alma penada deste peccador, J.C.”

Vicente estava ansioso, mas não sabia exatamente o que fazer, portanto aceitou a sugestão do compadre e foram procurar um advogado. O advogado explicou como proceder e fez uma petição ao juiz de ausentes Dr. Clementino de Souza e Castro. Nesta petição relatava o acontecido e solicitava a metade do eventual tesouro encontrado para Vicente na forma da lei. Solicitava também que designasse operários da demolição para cavar no local indicado.

O juiz deferiu a petição e designou o doutor curador de ausentes para marcar a hora em que deveria se feita a diligência.

Tudo acertado, diligência marcada para as dez horas da noite de quarta-feira, 20 de março, lá se vão Vicente, o doutor curador de ausentes, policiais e operários, acompanhados de grande número de curiosos, cavar o chão do prédio em demolição.

Nas primeiras escavações encontraram uma grande pedra em formato de pirâmide de base retangular. Aumenta a expectativa, porém, não havia luz suficiente para continuarem os trabalhos. Assim suspenderam as escavações e marcaram para o dia seguinte às oito horas da manhã.

No dia seguinte a notícia do encontro do canudo que indicava um tesouro escondido já tinha corrido a cidade. Fazia-se todo tipo de especulação. Desde que era tudo uma troça, pois a tinta roxa não teria existido em 1842, ou quem seria o misterioso J. C. Ora, diziam os mais velhos, o barão de Tietê, José Manuel da Silva, antigo proprietário da casa, era sogro do sargento-mór José da Silva Carvalho, político inimigo dos revolucionários de 1842, que avançavam de Sorocaba sobre São Paulo. Na idade em que já estava deve ter se refugiado. Portanto, J. C. iniciais de José Carvalho.

O jornal O Estado de S. Paulo calculou em quinze mil o número de curiosos que passou pelo local e muitos ficavam acompanhando as escavações. Estavam presentes o próprio juiz de ausentes e o procurador da República, além de muitos policiais.

A obra foi interditada e cavaram das oito da manhã ao meio-dia e a única coisa que encontraram foi um pedaço de uma panela de ferro. O juiz determinou então que cavassem exatamente no centro da loja.

Outras quatro horas se passaram, e nada. Frustrados, retiraram-se o juiz e as outras autoridades ficando, porém alguns curiosos.

Cogitou-se de continuar em as escavações após a demolição total do casarão, mas nunca encontraram nenhum tesouro. Ou foram vítimas de alguma brincadeira ou o misterioso J. C. enganou-se na geometria. Em compensação o povo teve bastante assunto para comentar por um bom tempo.

Como lembrança do episódio o canudo ficou exposto na vitrine do jornal O Estado de S. Paulo. Era um tempo em que se acreditava em tesouros escondidos…

O novo edifício que foi construído no lugar do antigo casarão. Era conhecido como Palacete Tietê. Ao fundo a torre pontuda do novo prédio da Casa Paiva. Foto de 1912.

Nota

Este relato foi extraído de reportagens publicadas no jornal O Estado de S. Paulo de 21 e 22 de março de 1907.

A Casa de Câmara e Eusébio Stevaux

A Assembleia Provincial ou Senado Estadual, antiga Casa de Câmara e Cadeia em 1910 na Praça João Mendes.

A Assembleia Provincial ou Senado Estadual, antiga Casa de Câmara e Cadeia em 1910 na Praça João Mendes.

Por Edison Loureiro

O edifício que vemos na foto não existe mais. Foi demolido na década de 1940 no Plano de Avenidas do governo Prestes Maia. Ficava onde hoje está o acesso do viaduto D. Paulina para a Praça João Mendes. Ao lado esquerdo vemos a Igreja de S. Gonçalo que está lá até hoje, firme e forte.

Até meados dos anos 1700 esta região ficou um tanto “esquecida”. Era apenas um caminho das tropas que iam e vinham pelo caminho de Santos, atual Rua da Glória, atravessando o largo do Pelourinho em diagonal, depois também a praça e entrando pela antiga Rua do Imperador, depois do Marechal Deodoro, atual lado par da Praça da Sé. Outro caminho de tropas que passava pelo Largo era o antigo caminho de Santo Amaro que seguia pela atual Avenida Liberdade e Rua Dr. Rodrigo Silva.

Após a construção da capela de S. Gonçalo, cuja provisão foi dada em 1756, a região começa a se incorporar à cidade. Em 1783 resolve-se erguer a Casa de Câmara e Cadeia no Largo. Fato pouco comum às tradições das povoações luso-brasileiras, uma vez que não era uma região central e o pelourinho não havia sido colocado ali, defronte ao paço, como de hábito. Foi instalado no antigo Largo do Pelourinho, hoje largo Sete de Setembro.

A Casa de Câmara e Cadeia foi construída quase perpendicularmente à capela de São Gonçalo, com a frente voltada ao leste. Teve a fachada reformada em torno de 1791 pelo engenheiro militar João da Costa Ferreira e permaneceu sem modificações até 1877. A Cadeia ficava no térreo e a Câmara Municipal se reunia no andar superior. Pelas janelas os presos podiam conversar com quem passava pelas ruas.

Naquele ano a Assembleia Provincial resolveu transferir sua sede para cá, repartindo o prédio com a Câmara dos Vereadores e o edifício é então reformado.

O responsável pela obra foi Eusébio Stevaux, engenheiro francês, nascido em 1826 e que chegou ao Brasil em 1851.

Sua vinda ao Brasil foi curiosa, literalmente acidental. Com 25 anos, havia sido contratado para serviços de engenharia na Califórnia, porém a galera Elisa, em que embarcou teria que contornar toda a América do Sul para alcançar o Pacífico, uma vez que o canal do Panamá ainda não existia. A galera aportou no Rio de Janeiro, um dos pontos previstos para abastecimento e reparos quando o casal Stevaux, Eusébio e sua mulher Léonie, desembarcou para entregar uma encomenda que um amigo enviava ao imperador D. Pedro II.

Enquanto o jovem casal está em terra, em 8 de fevereiro de 1851, uma explosão afunda a galera rapidamente, levando junto toda sua bagagem. Sem alternativa, Eusébio conseguiu trabalho na construção de um canal em Campos e posteriormente voltou ao Rio de Janeiro para trabalhar na construção da estrada D. Pedro II. E assim foi dando seguimento à sua carreira no Rio, em Minas Gerais e São Paulo. Em 1870 já havia assumido a cidadania brasileira.

Em São Paulo estabeleceu uma fazenda no Pantojo, perto de São Roque, onde dispunha de uma estação ferroviária. Nesta fazenda extraiu cal e mármore para construção civil, iniciando um rendoso negócio.

A partir de 1877, realizou várias obras como engenheiro provincial, cargo que ocupou até 1885, quando se exonerou e retirou-se para São Roque, onde fez parte do Conselho de Intendência, foi eleito vereador e projetou a rede de abastecimento da cidade de água sem custo. Morreu em sua casa no Largo dos Guaianases, atual Praça Princesa Isabel em São Paulo em 1904.

A reforma da Casa de Câmara e Cadeia foi feita e o povo gostou, conforme informa Eudes Campos, no artigo “Largo Municipal”, “Dentro do quadro de precariedade que aos poucos se dissipava em São Paulo, Stevaux procurou conferir um ar de civilidade cosmopolita ao edifício, ao introduzir nele uma aparência de hotel de ville ou mairie francesa. O resultado do ponto de vista estritamente estético não deixou de ser medíocre, mas os contemporâneos ainda inabituados com os padrões da arquitetura eclética internacional receberam o predinho com teto coberto com placas de ardósia como o suprassumo da Arquitetura”. As estátuas nos altos do edifício representavam a Lei, a Justiça, o Comércio e a Agricultura.

São Paulo ganhou assim o seu Paço Municipal. O largo à frente da Assembleia foi ajardinado em 1879 de acordo com projeto de Fernando de Albuquerque, equipado com um coreto e recebeu grades ao redor. Foi a primeira praça ajardinada na cidade.

A praça ficou simpática, como podemos ver pelas fotos, porém tinha um inconveniente, nos dias de função do Teatro São José não havia espaço suficiente para a quantidade de carros e tílburis que afluíam, formando grandes congestionamentos. João Mendes Júnior em sua obra A Monographia do Município da Cidade de S. Paulo, de 1882, afirma que o jardim municipal foi uma ideia infeliz. Portanto, caro amigo ou amiga, se você costuma irritar-se ao dirigir em São Paulo, fica sabendo que nossos avós e bisavós já sofriam com os congestionamentos de tílburis e carros puxados a cavalo.

A antiga Casa de Câmara e Cadeia, resistiu assim reformada até que na década de 1940, o mesmo conjunto de obras que deu origem à Praça Clóvis Bevilaqua, o Plano de Avenidas da Cidade de São Paulo, fez com que fossem demolidos em 1943 o edifício da Assembleia Legislativa e a Igreja dos Remédios junto com todo o quarteirão onde estava situada e mais todo o quarteirão irregular que ia da antiga travessa da Glória à rua Tabatinguera.

A antiga Casa de Câmara e Cadeia antes da reforma, em 1862.

A antiga Casa de Câmara e Cadeia antes da reforma, em 1862.

Uma história de São Paulo

A Fundação de São Paulo por Oscar Pereira da Silva – Coleção Museu Paulista da USP

A Fundação de São Paulo por Oscar Pereira da Silva – Coleção Museu Paulista da USP

Por Edison Loureiro

Vamos voltar por instantes ao ano de 1553 quando o padre Manuel da Nóbrega, vindo de São Vicente, visitou a colina conhecida como Inhapuambuçu, que em tupi é morro que se vê ao longe. Tinha a companhia de André Ramalho, filho de João Ramalho, o padre Manuel de Paiva e o noviço Antônio Rodrigues.

Ao norte da colina, lá pelas bandas do rio Anhembi, atual Tietê, vivia o cacique Tibiriçá, sogro de João Ramalho. Ao sul, na região que seria futuramente Santo Amaro, às margens do rio Jeribatiba, ou Jurubatuba o Índio Caiubi, irmão de Tibiriçá. Era uma região cruzada por dois caminhos utilizados pelos nativos, um era o caminho de Piratininga propriamente dito ligando as duas aldeias e que seguia aproximadamente pela atual Rua Álvares Penteado e o outro era o Caminho do Sertão, que alguns identificam com o lendário Peabiru. Este seguia a direção oeste aproximadamente onde hoje fica a Rua Direita e a José Bonifácio. Conforme as histórias, seguindo por aí se chegava ao Paraguai e toda a América espanhola recheada de ouro e prata. De cada lado da colina do Inhapuambuçu um rio, o Tamanduateí a leste e o Anhangabaú a oeste. Ao norte o Tamanduateí engolia o Anhangabaú para logo adiante desaguar no Anhembi.

Pareceu a Manuel da Nóbrega o local ideal para sua missão. Uma colina cercada por dois rios, com mais segurança contra ataques e acesso mais fácil aos mantimentos que poderiam ser providenciados pelos indígenas. O Tamanduateí, além de fornecer água em abundância, seria uma excelente via de comunicação com outros locais. Ali poderia ser instalado o colégio onde os nativos poderiam ser catequizados longe da influência e interferência de portugueses.

De volta a São Vicente, Nóbrega envia à Bahia o padre Leonardo Nunes em busca de mais colaboradores. No grupo que retorna encontra-se o jovem noviço José da Anchieta, então com 19 anos.

Anchieta chegou a São Vicente em dezembro de 1553 e no mês seguinte Manuel da Nóbrega encabeçou a expedição ao planalto de Piratininga para dar início ao que seria o colégio dos jesuítas no planalto.

Estamos falando aqui em subir e descer a Serra do Mar com muita simplicidade, mas vamos deixar claro que se tratava de vencer uma altura de quase 800 metros apenas utilizando uma trilha de índios. Era preciso cruzar riachos, segurar em galhos e desviar de desfiladeiros.

Anchieta nos conta em uma de suas preciosas cartas “… que é caminho mui áspero e segundo creio o pior que há no mundo, dos atoladeiros, subidas e montes, o escolheram a ele como o mais rijo…”. Portanto amigo, quando encontrar algumas imperfeições nas estradas que vão ao litoral, console-se pensando no antigo padre e seus contemporâneos.

Piratininga designa peixe seco em tupi e era o nome que os sertanistas davam à região do rio Tamanduateí referindo-se aos peixes que ficavam ao sol quando a várzea secava. Dizem que os peixes secos atraíam formigas que por sua vez alimentavam os tamanduás, daí o nome Tamanduateí, rio do tamanduá. Mas alguns comentam que isto é apenas uma história pitoresca contada por Ruy Mesquita Filho no livro São Paulo de Piratininga; de pouso de tropas a metrópole. Existem historiadores que alegam que o nome Piratininga referia-se ao próprio rio Tamanduateí e ainda há aqueles que acham que deveria existir outro rio com o nome de Piratininga. De qualquer forma toda a região acabou conhecida como Campos de Piratininga, o que nos dá uma ideia do tipo de vegetação que existia por aqui.

O grupo chegou ao planalto do Inhapuambuçu no dia 25 de janeiro de 1554, quando foi rezada a missa numa cabana de pau a pique construída pelos índios do cacique Tibiriçá onde hoje está o Páteo do Colégio. Como era o dia em que se comemora a conversão de São Paulo, a casa foi dedicada a ele e o colégio levou o seu nome.

A cabana original tinha um só cômodo de “quatorze passos de comprimento e apenas dez de largura”, e provavelmente já existia há algum tempo, pois Anchieta diz na carta em que relata o quadrimestre de maio a setembro de 1554 que era “paupérrima e antiquíssima”.

Após a chegada dos jesuítas, Tibiriçá desloca sua tribo para perto da futura vila e vai viver onde seria o futuro Largo de São Bento. Caiuibi instala-se na parte sul perto do que seria hoje a região da Tabatinguera. Fica assim protegida a futura vila de São Paulo de Piratininga.

Aquela cabana serviu de capela, colégio e moradia para os jesuítas até 1556, quando o padre Afonso Brás a reformou e ampliou com a construção de oito cômodos para acomodação dos jesuítas além de construir uma capela nova dedicada a Bom Jesus que foi inaugurada em 1º de novembro daquele ano. Umas 130 pessoas viviam no local. Esta era, portanto, a população “urbana” daquela pequena povoação que um dia seria a cidade de São Paulo.

A Rua das Casinhas

1862 – Largo do Tesouro. A Rua das Casinhas ficava ao lado do prédio de 4 pavimentos, de Domingos de Paiva.

Por Edison Loureiro

Em 1773 a Câmara Municipal ergueu seis quartos enfileirados que foram arrendados como mercado. Eram as casinhas. Cada uma tinha banquetas de tábua, pesos, balanças e ganchos de ferro. Aqui eram comercializados feijão, milho, toucinho, carne, aguardente, fumo, rapadura, etc.. Ficavam no nosso lado direito na foto e tomavam todo o começo da atual Rua do Tesouro, que então avançava um pouco mais na direção da Rua XV de Novembro.

Em 1797 as casinhas foram demolidas e depois reconstruídas. Toda a Rua das Casinhas e parte do largo mais abaixo tinha intenso movimento de negros, escravos de ganho ou forros, sitiantes, caboclos, comerciantes e fregueses. Mas não vá o amigo, ou amiga, que nos acompanha esperar alguma noção de ordem e higiene no local.

Auguste de Saint Hilaire, o viajante da década de 1820 que esteve por um bom tempo em São Paulo, descreveu o local:

“Em S. Paulo não são encontrados negros a percorrer as ruas, como no Rio de Janeiro, transportando mercadorias sobre a cabeça. Os legumes e as mercadorias de consumo imediato são vendidos por negras que se mantêm acocoradas na rua, que, por motivo de tal comércio, tomou o nome de Rua da Quitanda. Quanto aos comestíveis indispensáveis, tais como farinha, toucinho, arroz, milho, carne seca, os mercadores, que os vendem estão, em sua maior parte, estabelecidos numa única rua denominada Rua das Casinhas, porque, efetivamente, cada venda forma uma pequena casa isolada. Não é, evidentemente, nessas vendas, que se podem encontrar a limpeza e a ordem: são obscuras e enfumaçadas. O toucinho, os cereais, a carne estão atirados em promiscuidade, e não existe ainda, nem por sombra, aquela arte com que nossos mercadores de Paris sabem dar um aspecto agradável aos alimentos mais grosseiros”.

À noite, porém mudava o cenário. O mesmo viajante francês nos conta que: “… os animais de carga e os compradores cedem lugar a verdadeiras nuvens de prostitutas de baixa classe, atraídas pelos camaradas [servidores livres] e pelos roceiros, que elas tentam pescar em suas redes”.

Vida longa tiveram as casinhas, duraram até 1874, quando então foram demolidas, pois a municipalidade tinha intenção de enfim construir um mercado de verduras, neste mesmo local, a execução deste projeto foi cheia de trapalhadas, mas, como dizia Júlio Gouveia quando apresentava o Sítio do Pica-Pau Amarelo, “isto já é outra história que fica para outra vez…”.

Os Crimes do Preto Amaral

Por Edison Loureiro

Na tarde do dia 4 de janeiro de 1927, José Augusto do Amaral estava nas imediações do antigo Mercado Municipal1 da Rua 25 de Março como sempre fazia nos últimos dias. A temperatura andava amena naqueles dias de verão paulistano, em torno de 24o e o céu encoberto. Sem ocupação fixa, Amaral vivia a cata de biscates, arriscando a sorte no jogo pelos arredores ou mesmo fazendo alguns pequenos furtos. Era um negro de estatura mediana, 56 anos e muito musculoso.

Mas havia várias noites que Amaral não conseguia dormir direito. Via fantasmas, especialmente o daquele jovem de seus 17 ou 18 anos. Outra noite foi dormir num albergue da Rua Mauá. Era um quarto com quatro camas, mas ele estava sozinho. De madrugada sentiu-se sufocado, abriu os olhos e viu a figura do jovem olhando fixamente para ele. Assustado, levantou-se e abriu a janela, mas com a claridade da lua arregalou os olhos, pois percebeu uma mão forte passar pela janela à procura de seu pescoço.

Apavorado, vestiu-se às pressas e saiu do quarto em busca do proprietário.

– Abra a porta, preciso viajar!

– Está bêbado? São três horas da manhã! Volte a dormir.

Amaral obedeceu, voltou ao quarto e deitou-se. Mas continuou a ver o jovem lá, sentado numa das camas desocupadas com o olhar fixo nele. Correu de volta ao proprietário e exigiu que abrisse a porta, saiu e perambulou pela cidade, sem rumo até o amanhecer.

Vivia atormentado por essas visões. Por este motivo não ofereceu resistência nem tentou fugir quando viu os policiais. Entregou-se calmamente quando, às quatro horas da tarde, eles o encontraram.

…………………………………………………………………………………………………

Tudo começou no entardecer do primeiro dia do ano de 1927 num subúrbio de São Paulo. No quilômetro 39 da estrada velha de São Miguel, perto de uma localidade chamada Villa Esperança2. Foi lá que um passante avistou o cadáver de um garoto vestido somente com os restos de uma camisa meio escondido no mato à beira do caminho. Correu em busca do posto de gasolina que ficava perto, a uns dois quilômetros da Penha, era o último que havia naquela velha estrada até São Miguel.

A comunicação demorou a chegar à Repartição Central da Polícia. Somente às 21h o comissário de serviço ficou sabendo da ocorrência, e, pelas circunstâncias do comunicado achou mais conveniente notificar a Delegacia de Segurança Pessoal do Gabinete de Investigações. Assim é que às 23h chegaram as autoridades e mais o médico legista, Dr. Azambuja Neves ao local indicado. Um pequeno atalho da estrada de S. Miguel.

O menino era branco, muito claro, de olhos verdes e cabelos castanhos, aparentava ter treze anos e vestia apenas uma camisa xadrez curta e esfarrapada. No pescoço um cinto de brim estava fortemente amarrado. O médico constatou que fora estrangulado e que havia sinais de estupro. O crime ocorreu entre 15 e 16 horas. Devido à escuridão da lua nova e o tempo encoberto, não foram encontradas as outras vestes do menino naquela noite.

Já eram duas da madrugada quando voltaram à delegacia e o corpo removido para o necrotério da Repartição de Polícia, na Rua 25 de Março.

Logo no dia seguinte, o delegado Dr. Juvenal de Toledo Piza encarregou o comissário Ramiro Garcia das investigações. Nas imediações do local do crime foram encontrados os restos das roupas do menino e um boné de casimira xadrez que provavelmente também pertencia a ele.

Detiveram também um suspeito nos arredores do local do crime. Mas não conseguiram nenhuma informação sobre a identidade do menino.

Somente no dia 3 de janeiro apareceu um jovem aflito no Gabinete de Investigações na Rua dos Gusmões, procurando informações sobre seu irmão menor. O jovem, de dezessete anos era José Lemes de Vasconcelos que morava com a mãe e o irmão na Vila Maria. Tinham vindo a poucos meses de São José dos Campos, onde o pai estava em tratamento de saúde. Disse que seu irmão, Antonio, de 15 anos de idade, trabalhava na fábrica de tecidos de juta Sant’Anna e tinha saído de casa na manhã de sábado dia 1º às sete horas da manhã e não voltou. Usava paletó cáqui, calças de brim claro e estava descalço, com o pé doente. Usava boné.

Quando lhe mostraram o boné encontrado no local do crime, José Lemes o reconheceu como o do seu irmão. Mas quando o Dr. Juvenal Piza mostrou-lhe a fotografia do corpo encontrado, o jovem entrou a chorar descontroladamente e disse que não podia reconhecer e só sua mãe seria capaz de fazê-lo.

Devido ao estado emocional do rapaz, o delegado mandou que o levassem para casa e trouxessem sua mãe para reconhecer a vítima. Mas não foi encontrada, estava também tentando encontrar notícias do filho.

Fotos publicadas no jornal Correio Paulistano do dia 04-01-1927

Fotos publicadas no jornal Correio Paulistano do dia 04-01-1927

No dia seguinte tudo seria esclarecido. O menino era mesmo Antonio Lemes, e o delegado Dr. Juvenal de Toledo Piza, já traçava um plano diferente para a investigação, pois os suspeitos que tinham arrolado se mostraram todos inocentes, pois tinham bons álibis. Mas nesse dia o acaso trouxe uma pista preciosa.

Às duas horas da tarde apareceu no Gabinete de Investigações uma pessoa pedindo para falar com o Dr. Juvenal Piza. Tratava-se de Roque de Cerqueira Leite3, um eletricista viúvo que trabalhava numa casa de eletricidade na Praça da República, esquina com a Rua Ipiranga, onde também morava.

O delegado, que não tinha absolutamente nenhuma pista recebeu-o. Disse que lendo as notícias sobre o crime da estrada de S. Miguel lembrou-se de um fato que na ocasião chamou-lhe a atenção. No dia de Ano Novo foi almoçar, entre 10 e 11 horas, no restaurante Meio-Dia da Rua Lourenço Gnecco4, como era seu costume. Estava já sentado na mesinha do botequim, quando viu entrarem no estabelecimento um “preto reforçado”, de seus 50 anos e dois garotos, um dos quais trajando paletó cáqui, boné xadrez e com as características descritas nos jornais. O tal “preto reforçado” estava ficando conhecido por ali nos últimos dias, tal a frequência com que aparecia.

Um dos garotos sentou-se em mesa separada e tomou apenas um café com leite. O outro garoto, o de paletó cáqui, sentou-se à mesa com o negro e almoçaram conversando baixinho. Notou que além de pagar a conta, o negro ainda deu uma moeda de dois mil réis ao menino. À saída ouviu bem quando o preto despediu-se do que ficara separado dizendo que os esperassem, pois iriam à Penha e não demoravam.

Após ter lido sobre os acontecimentos nos jornais, Roque achou melhor relatar os fatos que talvez pudessem auxiliar nas investigações.

Foi tiro e queda. Os policiais acompanhados de Roque foram naquela mesma tarde à Rua 25 de Março e às 4 horas da tarde encontraram José Augusto do Amaral, que não ofereceu nenhuma resistência.

Recolhido à delegacia, foi interrogado pelo próprio delegado. Disse seu nome, idade, que havia nascido em Conquista, Minas Gerais, não sabia ler. Quando foi mencionado o crime, para espanto geral e com uma calma surpreendente confirmou que era ele próprio o autor do bárbaro crime e ia relatar não só este, mas outros que cometeu durante o mês de dezembro passado. E foi contando…

No dia primeiro do ano andava pelos arredores do Parque D. Pedro II, perto do mercado de verduras, quando um grupo de meninos que estavam jogando alguns niqueis chamou sua atenção. Ao lado deste havia outro grupinho jogando cartas e Amaral entrou no jogo ganhando algo em torno de dez ou onze mil réis. Foi aí que viu o garoto de boné e interessou-se por ele. Aproximou-se, fez camaradagem e logo estavam almoçando.

Depois foram para o Largo do Mercado onde tomaram o bonde “cara-dura”5 para a Penha. O garoto tinha parentes na Penha e às vezes ia até lá, como tinham feito camaradagem o menino o acompanhou no passeio. Desceram no ponto final e foram caminhando pela estrada de S. Miguel, parando às vezes em algum botequim onde tomou uns tragos de cachaça.

O bonde “cara-dura” da linha Penha

O bonde “cara-dura” da linha Penha

Caminharam por uns dois quilômetros até chegar ao local onde existe um atalho sem saída recém-construído. Foi aí que sem que o menor percebesse imobilizou-o com o braço esquerdo e esganou-o com a mão direita. O menino logo desmaiou e estava morto ao chegar ao chão. Em seguida arrancou-lhe as calças, rasgou a camisa e o estuprou.

O próprio delegado custava a acreditar na veracidade do relato, considerando a naturalidade e a espontaneidade de Amaral, mas os fatos coincidiam com as narrativas de Roque Leite e mesmo do proprietário do restaurante Meio-Dia que também havia sido ouvido.

Mesmo assim, foi o delegado pessoalmente acompanhado do acusado ao local do crime para que ele identificasse o local exato e as circunstâncias. Amaral mostrou o local onde o crime havia sido praticado e para onde o cadáver havia sido removido.

Na volta à delegacia Amaral, com muita calma e serenidade continuou sua história.

Amaral havia sido preso várias vezes, por infrações menores, sendo a última em 1926 como desertor do Exército e indultado no dia 19 de novembro daquele ano.

Quinze dias depois de sair da cadeia cometeu o primeiro crime da série.

Estava sentado em um banco na Av. Tiradentes quando um rapaz, que lhe aparentou uns 16 anos, lhe pediu um cigarro. Aí começaram a conversar e como o rapaz lhe disse que estava com fome e não tinha recursos, levou-o ao restaurante do Cunha, na esquina da Av. Tiradentes com a João Teodoro e pagou sua refeição. Convidou-o então para ver o futebol de várzea no Campo de Marte. Já chegando, atrás de um bambuzal, agarrou o rapaz, que tentou resistir, mas não conseguiu. Esganou-o e praticou o estupro.

Alguns dias depois, foi a vez de um menino de seus 12 anos, filho de uma viúva que morava no Pari. Convidou-o a ir à sua casa buscar umas gaiolas e acabou o atacando no mesmo Campo de Marte, onde deixou o corpo.

Houve ainda um terceiro crime, mas desta vez, algo saiu errado. Estava na Av. Celso Garcia, às oito da noite, em frente ao Cine Brás Polytheama quando viu um engraxate, um menino de dez anos. Perguntou se ele queria fazer um pequeno carreto e receberia de pagamento quatro mil réis. O menino achou que valia a pena e foi com ele. Chegando à ponte do Tamanduateí, próximo à estação do Tramway da Cantareira, o atacou e começou a esganá-lo até que o menino desmaiou. Amaral, porém assustou-se com algum ruído, abandonou o corpo e fugiu. Mas não conseguia sossegar, lembrando-se do menino. Quando amanheceu o dia voltou, mas o corpo havia desaparecido.

A antiga estação do Tramway da Cantareira e a ponte do Tamanduateí

A antiga estação do Tramway da Cantareira e a ponte do Tamanduateí

Eram casos desconhecidos para a polícia e havia a necessidade de sindicâncias. Lá foram as autoridades ao campo de Marte, montando cavalos da Força Publica. Os cavalos eram necessários porque o rio Tietê serpenteava por ali e na época das chuvas de verão o local se transformava num pântano. Amaral ia guiando os investigadores até que passando um bambuzal encontraram uma ossada humana já quase completamente descarnada.

– É isso mesmo! É de um dos meninos… O outro deve estar mais adiante – falou Amaral com naturalidade.

– Aqui está! – exclamou.

No meio de uma folhagem enlameada jazia o corpo de um menino, com as pernas quase intactas e o corpo meio descarnado, provavelmente pela ação de cães famintos. Ali perto as calças enlameadas.

– Esse é o das gaiolas… Disse Amaral.

Ao final a história, que parecia meio fantasiosa, se confirmava verdadeira. As identidades foram sendo apuradas e ao final ficou tudo esclarecido.

O rapaz da Av. Tiradentes, não era um menino, chamava-se Antonio Sanchez, tinha 20 anos, era de compleição franzina, imberbe e um tanto efeminado, parecia realmente ter não mais que 17 anos e estava desaparecido desde o dia 6 de dezembro da casa onde morava.

Já o menino enganado pela promessa das gaiolas era José Felipe de Carvalho, de 10 anos.

Quanto àquele da ponte do Tamanduateí, a história foi diferente. Estando o delegado Juvenal Piza na estação da Luz dia cinco de janeiro às cinco horas da manhã, por motivos pessoais, foi abordado pelo carregador 259, Carmine Pezzino, que queria aproveitar a oportunidade para relatar um fato ocorrido com seu filho que deveria ter relação com o caso do “preto Amaral”.

Indo ao Gabinete de Investigações à tarde, com o menino, Rocco Pezzino, contou exatamente a história que Amaral já havia contado, porém ainda não havia sido publicada. Acrescentou que ao chegar à ponte, Amaral agarrou-o com um gesto brusco e apertou sua garganta. Desfaleceu e só foi despertar altas horas da noite, com sangue no rosto, sujo de terra e com a roupa rasgada. Um motorista e um policial o socorreram e o levaram para casa.

Ao avistar Amaral o menino o reconheceu e Amaral confirmou toda a história.

No curso das investigações Amaral foi submetido a exames psiquiátricos e antropométricos tendo em vista as teorias “científicas” da Escola Positiva da época que, baseadas em César Lombroso e outros que afirmavam ser possível reconhecer “personalidades criminosas” através da análise de seus traços físicos.

No caso de preto Amaral, o tamanho “descomunal” e “desmedido” de seu pênis foi utilizado para identificar o estigma de sua degenerescência, sua anormalidade e sexualidade invertida. Questionado se costumava ter relações sexuais com “mulheres da vida”, respondeu que sim, porém nenhuma o aceitava novamente.

No dia 5 de janeiro houve oportunidade para que os repórteres entrevistassem Amaral, quando ele demonstrou sua personalidade atormentada dizendo:

– Sei que vou ser condenado a trinta anos de prisão e acho isso pouco para punir os meus crimes. Preferia que aqui houvesse a pena de morte. Queria eu próprio comandar os soldados para o meu fuzilamento, é isso que eu mereço.

José Augusto do Amaral foi denunciado em 12 de fevereiro de 1927, mas não chegou a ser julgado. Morreu de tuberculose na enfermaria da Cadeia Pública no dia 2 de junho do mesmo ano. Não foi o pelotão de fuzilamento que ele queria, mas agora teria a oportunidade de apresentar-se a um Tribunal Superior e conseguir o alívio desejado. Passaria à história como o primeiro “serial killer” brasileiro.

Jornal Correio Paulistano de 03-06-1927

Jornal Correio Paulistano de 03-06-1927

Observação: Em 20 de setembro de 2012 houve, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, um espetáculo teatral representando um Júri simulado do caso Preto Amaral no qual participaram um procurador da Justiça, um defensor público e dois criminalistas de primeira grandeza. Aventou-se a hipótese de que Preto Amaral tenha sido torturado para confessar seus crimes. É possível que tenham existidos maus-tratos, pois estes já eram recorrentes nas delegacias naquela época, porém pela leitura dos jornais e das entrevistas feitas com o próprio criminoso é difícil crer-se nesta hipótese, pois desnecessária, visto tratar-se de uma pessoa atormentada e procurando alívio, como ele próprio afirmou aos repórteres durante a entrevista descrita acima.

No Júri simulado preto Amaral foi absolvido pela plateia presente por 257 votos a favor e 57 contra.

Notas:

1 – O antigo Mercado Municipal ficava na Rua 25 de Março, onde está hoje a Praça Fernando Costa.

2 – A estrada velha de S. Miguel é o antigo caminho para o Rio de Janeiro. O trecho citado atualmente é a Av. Amador Bueno da Veiga, junto ao bairro Vila Esperança.

3 – Em alguns jornais foi grafado com Roque Siqueira Leite.

4 – A Rua Lourenço Gnecco ficava do lado direito do antigo mercado, de quem está de frente para o rio Tamanduateí, hoje seria o lado direito da Praça Fernando Costa.

5 – Os bondes “cara-dura” eram bondes destinados a operários, pois tinham tarifa mais baixa e levava um reboque. Conforme o contrato com a Prefeitura apenas operários descalços ou carregando suas ferramentas poderiam usá-los. Porém acabavam sendo utilizados por todos os que estavam com poucos recursos, daí o apelido.

Fontes:

Jornal Correio Paulistano, edições de 02/01/1927 a 08/01/1927.

Jornal O Estado de S. Paulo, edições de 02/01/1927 a 08/01/1927.

SOUZA CAMPOS, Paulo Fernando de, OS CRIMES DO “MONSTRO NEGRO”: REPRESENTAÇÕES DA DEGENERESCÊNCIA EM SÃO PAULO, trabalho apresentado no XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003.

O Bispo e as Crianças

Rua do Carmo em 1910

Por Edison Loureiro

A foto, de 1910, mostra um trecho da Rua do Carmo que não mais existe. É no começo da Av. Rangel Pestana, que ficava à direita na foto. A Av. Rangel Pestana era bem mais estreita, íngreme e chamava-se Ladeira do Carmo. Lá embaixo da Ladeira do Carmo, antes da ponte que levava ao Brás o lado esquerdo estava sempre esburacado pela erosão das águas servidas que por ali escorriam, além do lixo que deixavam por lá e por isso era chamado Buracão do Carmo.

A torre na esquina à direita, era do Recolhimento de Santa Tereza, na casa do meio funcionou a Escola Modelo do Carmo, depois Grupo Escolar do Carmo, dirigida por Caetano de Campos com a assistência de Miss Browne.

Na primeira casa à esquerda da foto morou o bispo Mateus de Abreu Pereira (1742-1824), quinto bispo de São Paulo. Foi ele que recebeu D. Pedro I neste mesmo local, em 25 de agosto de 1822 e o resto da história vocês já sabem.

Dizem vários cronistas que o bispo foi conhecido por ser pessoa caridosa e quando morou naquela casa não era raro ouvir choro de recém-nascidos que vinham do Buracão do Carmo. As crianças enjeitadas eram abandonadas naquele local, onde era comum o despejo de lixo.

O bispo, com medo que a criança fosse devorada por porcos que por ali reviravam a sujeira, mandava algum criado recolher o pobre pequenino a toda pressa e da janela mesmo o batizava e mandava abrigar.

O primeiro presidente da Província de São Paulo, que tomou posse em abril de 1824, apenas dois meses antes da morte do bispo D. Mateus e foi provedor da Santa Casa de Misericórdia, instituiu logo em 1825 a Roda dos Enjeitados no hospital da Santa Casa, então na Rua da Glória no local conhecido antigamente por Chácara dos Ingleses, para acabar com tão feio costume. A Santa Casa mudou-se e a Roda mudou junto e funcionou até junho de 1949 na Rua D. Veridiana. Quem quiser pode visitá-la no Museu da Santa Casa.

Por outro lado, apesar da existência da Roda, o costume de abandonar crianças na rua persistiu por longo tempo, conforme podemos ver por notícia publicada no jornal Correio Paulistano de 9-01-1874, reproduzida abaixo.

O conhecido entregador de jornaes mencionado é Antônio Gonçalves Batuíra, que se tornaria conhecido no futuro não por entregar jornais, mas por seus atos de beneficência e obras pioneiras no Espiritismo. Mas esta história eu já contei aqui

A S.P.R. e seu Início Desastroso

A Estação da Luz em 1865

A Estação da Luz em 1865

Por Edison Loureiro

Seguro morreu de velho

Quem avisa amigo é

Quem quiser dar bons passeios

Tem carrinhos – sem receios

Bem baratos lá na Sé

O que tem os versinhos acima a ver com a SPR – São Paulo Railway, a “Inglesa”? Para entender temos que conhecer a história da festa da chegada da primeira locomotiva à Estação da Luz,

Apenas alguns anos depois que foram inauguradas as primeiras ferrovias na Inglaterra, em 1825 e 1829, houve uma primeira tentativa de construção de uma ferrovia em São Paulo que permitisse escoar a produção de bens que eram produzidos no interior para o porto de Santos.

Assim, já em 30 de março de 1835 foi votada uma lei provincial autorizando o Presidente da Província a “conceder carta de privilégio exclusivo para a companhia de Aguiar, Viúva, Filhos & Comp., Platt e Reid para a factura de uma estrada de ferro para o transporte de gêneros e passageiros desde a Villa de Santos até São Carlos [atual Campinas], Constituição, Ytu, ou Porto Feliz”, mas esta iniciativa não foi para frente.

Somente vinte anos depois, uma lei geral e outra provincial deram condições para que em 26 de abril de 1856 um decreto desse concessão por 90 anos a Irineu Evangelista de Souza, então Barão de Mauá, José Antonio Pimenta Bueno, futuro Marquês de São Vicente, e José da Costa Carvalho, Marquês de Monte Alegre para a construção e exploração de uma ferrovia que ligasse Santos a Jundiaí. Assim, em 1860, foi reunido o capital que formou a São Paulo Railway Company com aporte de capitais ingleses.

As obras começaram em 24 de novembro de 1860 e em 1864 já estava funcionando o primeiro plano inclinado da Serra.

Em 1865, todos os 800 metros da Serra do Mar já haviam sido vencidos e os trilhos chegavam à então modesta Estação da Luz.

A Câmara Municipal resolveu então fazer uma grande comemoração. Ao meio-dia de seis de setembro daquele ano foi marcada a chegada do primeiro trem à Estação. Haveria uma cerimônia de batismo do trem, após a banda de música, e os discursos de praxe, seria oferecido um “copo d’água” aos empreiteiros da estrada, no Jardim Público. Bem, o tal “copo d’água” era um eufemismo para um opíparo banquete no Jardim da Luz.

Ao saber dos planos da Câmara, um dos funcionários da empresa, Sr. Henderson disse que não era conveniente, pois apesar dos trilhos já estarem assentados até a Estação da Luz, ainda havia trabalho a fazer no assentamento e o trem deveria trazer grande quantidade de material.

Mas o roteiro da solenidade foi seguido e o trem foi recebido na Mooca com uma banda de música. Vários figurões graúdos, inclusive o Presidente da Província, o Conselheiro Carrão embarcaram para serem recebidos em triunfo na Estação da Luz. Eram duas locomotivas puxando três vagões. O Conselheiro Carrão acomodou-se na primeira locomotiva junto com mais algumas pessoas e todos os outros nos vagões.

A viagem transcorreu tranquila até o Brás e passando a estação do Brás havia uma ligeira curva à direita e entrava-se no aterrado que seguia em reta pelo aterrado da várzea do Tamanduateí até a estação.

Após passar o Brás, o maquinista acelerou a composição e, quando chegava à ponte do Tamanduateí, já próximo ao Jardim da Luz, ouviu-se um forte estalo e a corrente que unia as duas locomotivas partiu-se. A primeira seguiu em frente, mas a segunda despencou pela borda do aterro levando o resto do comboio e uma parte dos trilhos. Calculou-se a velocidade do comboio em 45 km/h.

O maquinista Peregrino Lodi, teve morte instantânea e os passageiros todos ficaram feridos, alguns em estado grave, mas todos acabaram se recuperando.

Quem pagou o pato foi o engenheiro fiscal do governo, Ernesto Street, que perdeu o emprego.

Os versos que abrem esta história são de autoria de Pedro Taques de Almeida Alvim (1824-1878), que além de poeta, foi redator e um dos proprietários do jornal Diário de São Paulo além de deputado provincial em várias legislaturas e seguramente foi um dos passageiros da viagem fatídica. O melhor a fazer então é encerrar a história passando a palavra ao Segismundo José das Flores, pseudônimo que usava Pedro Taques em suas crônicas divertidas em forma de cartas de um caipira para o compadre. Ele que ele conte como foi o acidente.

“Vinham duas charolas adiante com a cozinha do bicho, cuja chaminé botava fumaça que era uma temeridade. Treparam todos e por minha desgraça eu também, que fiquei em um dos caixões da tal chocolateira. Não sei porque, compadre, quando empanelei-me no tal patíbulo, tive ímpetos de pedir demissão.

Já ia formando um pulo para safar-me quando roncou a monstruosidade, que só me deu tempo para agarrar-me a um pobre companheiro, ainda mais desgraçado que eu. O bicho deu um arranco e assobiou que se podia ouvir aí bem perto do sítio do compadre Antonio Joaquim. Varou por aí como um rojão soltado atravessado e, enquanto o diabo esfrega um olho, já tínhamos enxergado a cabecinha da torre do Brás.

Até o dito Brás o bicho desunhou que só enxergamos o verde do terreno que ia passando de carreira por nós. Daí em diante é que a porca torceu o rabo. O maquinista, foguista, cozinheiro ou o diabo que o valha que dá corda de fogo ao tal vagão parece que engrilou e meteu as chinelas no bicho. Aqui é que foram elas. Não enxergamos mais nada, era tudo cor de ar; os passageiros davam cabeçadas, as cadeiras iam ao chão. Eu gritava ao homem do fogareiro que parasse com um milhão de diabos, pois receava que aquilo estourasse com governo, câmara e Segismundo. Qual! O ladrão do rei do fogo redobrava a doze e o bicho ia corcoveando.

Ninguém dizia palavra porque contra o progresso de fogo ninguém pia, muito menos eu, apesar de estar desesperado por pilhar em terra o tal inglês da cozinha. Continuou o desalmado a esporear o potro de ferro que botava fogo pelo nariz e fumaça pelos olhos.

E agora compadre, veja o que me aconteceu nessa idade! Tanto fez o bruto da chaminé com o seu canudo que o potro corcoveou de verdade, tropicou no estribilho e prancheou conosco!

Não sei o que aconteceu, pois desfaleci. Quando dei por mim estava eu dentro de um valo com meus colegas de caixão e com os respectivos caixões em terra, os varões arrebentados, uns a saírem do valo e outros a saltarem da ratoeira. Entre mortos e feridos alguns escaparam. Eu agarrei-me a uma cerca e fiquei nela escarranchado e habilitado a meter-me em curativos de cirurgiões.

Cada um tratou de si, cuidando de safar-se e dar o basta, apesar de já estarmos perto do Jardim, como indicava o cheiro do almoço municipal.”

Fontes

Jornal Diário de São Paulo de 10-09-1865 e 12-09-1865

Jornal Correio Paulistano de 06-09-1865 e 07-09-1865

Pinto, Adolpho Augusto – História da Viação Pública de São Paulo, 1903.

O Café São Paulo e Bar Viaducro na Década de 1910, esquina das ruas Líbero Badaró e Direita

O Café São Paulo e Bar Viaducro na Década de 1910, esquina das ruas Líbero Badaró e Direita Jornal O Commercio de S. Paulo de 08-06-1893

Jornal O Commercio de S. Paulo de 08-06-1893 Jornal Correio Paulistano de 06-12-1907

Jornal Correio Paulistano de 06-12-1907 Revista A Cigarra de 31-12-1914

Revista A Cigarra de 31-12-1914 Jornal O Estado de S. Paulo de 13-10-1920

Jornal O Estado de S. Paulo de 13-10-1920

Jornal de Notícias de 08-09-1950

Jornal de Notícias de 08-09-1950