Arquivo

Marquesa de Santos: Verso & Reverso

Marquesa de Santos: Verso & Reverso é um monólogo de 45 minutos no qual a Marquesa de Santos, Domitila de Castro do Canto e Melo (1797-1867), representada pela atriz Beth Araújo, tem um enfrentamento com o seu biógrafo.

Marquesa de Santos: Verso & Reverso é um monólogo de 45 minutos no qual a Marquesa de Santos, Domitila de Castro do Canto e Melo (1797-1867), representada pela atriz Beth Araújo, tem um enfrentamento com o seu biógrafo.

Domitila nasceu e morreu na cidade de São Paulo e tornou-se uma figura pública após o rumoroso caso de amor que manteve por 7 anos com o imperador D. Pedro I (1798-1834). No monólogo, além do relacionamento com o seu “Demonão”, Domitila, “Titília” para os íntimos, questiona o porquê do restante de sua vida não ser contada. Além da questão de gênero, a problemática da escrita biográfica e o apagamento de parte de sua história, a peça também explora as transformações de uma pessoa real em uma figura mítica que atua há 150 anos no inconsciente coletivo do brasileiro.

Sobre a atriz:

Beth Araújo, atriz carioca, arte-educadora, com vasta experiências em peças abordando questões de gênero. Atriz premiada no 11º Festival Brasileiro de Monólogos, 2001. Prêmio Maricá das Artes – Secretaria de Cultura de Maricá – pelo conjunto da obra na temática do Feminino na Literatura 2009 – RJ

Sobre o autor:

Paulo Rezzutti, biógrafo da Marquesa de Santos e de diversos personagens do primeiro reinado, tem obras publicadas no Brasil e em Portugal. Finalista de diversos prêmios, foi vencedor do Prêmio Jabuti 2016 na categoria Biografias.

Única apresentação: 17 de agosto, 10h. Auditório do Solar da Marquesa de Santos. Rua Roberto Simonsen 136. São Paulo. Entrada franca.

Heróis de quatro patas

O Soldado José Muniz de Souza, o cão policial Dick e o menino Eduardinho

Por Edison Loureiro

Tarde de abril de 1956.

Duzentos policiais, comandados por 10 delegados, com viaturas da Radiopatrulha e do RUDI faziam investigações e buscas desde o dia 17, atrás do paradeiro do menino Eduardo Jaime Benevides, o Eduardinho, de três anos e meio, desaparecido da porta de sua residência na Rua Senador Casimiro da Rocha. Suspeitava-se de sequestro, em vista de outro caso semelhante, ocorrido no dia 11 do mesmo mês, quando a criança foi encontrada na Estrada do Taboão, Água Funda.

Em vista disso as buscas concentravam-se nos bairros de Vila Morais, Vila Liviero, Água Funda e a região do Parque do Estado, onde hoje encontra-se o Zoológico de São Paulo.

Eram sete e meia da manhã do dia 21 quando, nas matas no Parque, o subtenente Audoramo Antunes Moreira, comandava o cabo Benedito Bicudo Caraça e os soldados Nodis Cristofoletti e José Muniz de Souza, que conduziam os cães pastores alemães Tufão, Fúria e Dick. Os cães haviam farejado um travesseiro usado somente pelo menino.

Coube ao cão Dick levar seu adestrador, o soldado Muniz de Souza, à uma cova com um metro e meio de profundidade,coberta com uma folha de zinco onde estava o garoto sujo e com as roupas esfarrapadas, mas vivo. Junto a ele, algumas bananas e tangerinas.

O Governador Jânio Quadros, que havia recentemente ameaçado fechar o Canil Central da Força Pública através de um dos seus famosos “bilhetinhos”, recomendou a promoção do soldado Muniz de Souza a cabo. Mas o cão Dick também ganhou sua promoção e hoje é conhecido como o Cabo Dick.

Placa de bronze instalada abaixo do busto do Cabo Dick no Canil Central

O Cabo Dick morreu por complicações de saúde em 15 de junho de 1959, mas ganhou um busto e placa de bronze à porta do Canil Central da Polícia Militar do Estado de São Paulo no bairro do Tremembé.

Busto em homenagem ao cão policial Dick instalado no Canil Central da PMESP

A placa diz que o Canil foi fundado em 15-09-1950. É verdade, foi em 1950 que o Capitão Djanir Caldas voltou da Argentina, onde conheceu e estudou a cinotecnia, e o Canil da então Força Pública iniciou suas atividades com quatro cães pastores alemães, sendo que dois deles vieram da Argentina. Neste ponto poderíamos ter encerrado a história, mas…

Madrugada de julho de 1912.

Enfrentando a brisa gelada da Rua Santa Rosa um homem caminha de modo furtivo. É Serrinha, conhecido meliante, arrombador que dá preferência a depósitos e casas comerciais. Evitando ser apanhado pela fraca luz das luminárias, tira o pé de cabra que trazia e começa a forçar a porta de um depósito. De repente, escuta uma voz de comando, um rosnado feroz e se vira sentindo-se gelado também por dentro.

À sua frente, num elegante uniforme azul, o policial, armado somente com seu bastão, segura com certa dificuldade a corrente que prende um feroz cão pastor belga que parece disposto a pular em seu pescoço. Compreende que não há como resistir. Larga o pé de cabra e pede para o policial que não solte o cão. Outro soldado se aproxima e faz a revista à procura de alguma arma. A luz esverdeada do lampião de gás faz brilhar as iniciais GC bordadas em dourado no boné do uniforme. Lá se vão os soldados do 1o Corpo da Guarda Cívica com seu cão e o ladrão para a Central de Polícia do Pátio do Colégio.

Como vemos, 38 anos antes da inauguração do Canil do Tremembé já existiam cães auxiliando as atividades policiais de São Paulo. Então o correto seria dizer que o canil foi recriado, pois o uso de cães nas atividades policiais remonta a 1912, quando a primeira Missão Francesa esteve em São Paulo e trouxe cães adestrados da raça pastor belga.

Em 1913 a reportagem do jornal O Estado de São Paulo registra a chegada de mais seis cães policiais belgas “recolhidos ao canil provisório do Quartel da Luz”. Eram cães da raça Dinamarquesa trazidos pelo professor François Semal, que depois adotou o nome brasileiro de Francisco Carlos e tornou-se diretor do canil policial do Estado. Este canil tornou-se responsabilidade do 1o Corpo da Guarda Cívica da Força Pública, predecessor do 6o Batalhão de Infantaria criado em 1924, que passou a chamar-se Batalhão de Caçadores em 1934 e hoje corresponde ao 6o Batalhão da Polícia Militar.

Jornal O Estado de S. Paulo de 18-08-1913

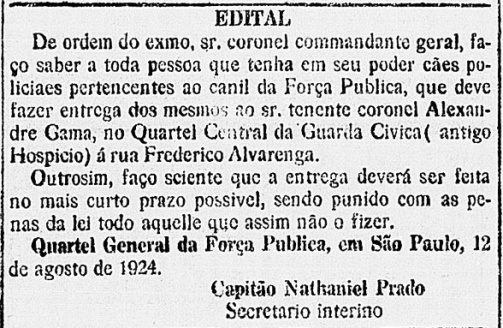

Em 1924, durante os distúrbios da Revolução o canil foi em parte destruído e os cães dispersos. Na época a Força Pública publicou até um edital solicitando à população que, no caso de abrigar algum cão pertencente ao canil da Força que o devolvesse ao Quartel da Guarda Cívica, o antigo Asilo de Alienados do Parque D. Pedro II. Neste ano o canil foi reorganizado e entregue aos cuidados do Veterinário do Regimento de Cavalaria. Foi também determinada a construção de um canil moderno no 6o Batalhão sob a direção do Major Juvenal de Campos Castro, que passou a dirigir o canil.

Jornal Correio Paulistano de 14-08-1924

No biênio 1930/32, com as várias mudanças feitas na Força Pública, resultado das derrotas daquele período, o antigo canil acabou sendo extinto bem como as atividades com cães policiais em São Paulo.

Até 1950, quando os heróis de quatro patas voltaram ao serviço.

Notas

Canil da Polícia Militar e sua verdadeira história – in Revista A Força Policial, n. 30, ano 2001.

Jornal Correio Paulistano de 09-08-1913, 14-08-1913, 14-08-1924 e 26-01-1914.

Jornal Folha da Tarde de 10-04-1956.

Jornal O Estado de São Paulo de 11-08-1913, 13-01-1914, 18-08-1913 e 21-04-1956.

O Canil Central da PMESP fica na Av. Júlio Prado Neves, 1111 – Tremembé, São Paulo.

A Sinhá da Rua das Sete Casas

Praça da Sé em 1925, à direita a R. Barão de Paranapiacaba

Praça da Sé em 1925, à direita a R. Barão de Paranapiacaba

Por Edison Loureiro

A Rua Barão de Paranapiacaba teve, através dos tempos, várias denominações: Travessa do Padre Capão (início do século XIX), Rua “da Mexia” ou “do Mexim”, Rua das Sete Casas e, a partir de 28/11/1865, por proposta do vereador Malaquias Rogério de Salles Guerra, Travessa da Caixa D’Água (a antiga caixa d’água ficava na esquina com a Rua Quintino Bocaiúva). No dia 01/12/1907, o vereador Carlos Garcia solicitou a alteração desta denominação para “Barão de Paranapiacaba” e justificou: “Trata-se de um velho paulista, conhecido, tradicional nas letras brasileiras”.

Hoje é a “ruas das joias”, tamanha a quantidade de joalherias concentradas em seu curto trecho.

Devo a Affonso Schmidt (1890 – 1964), excelente cronista do passado a seguinte história sobre esta rua.

Por volta de 1850 existia na R. Barão de Paranapiacaba uma república de estudantes. Naquele tempo houve uma epidemia de tifo na cidade que causou várias vítimas.

Como podem imaginar médicos eram raros e escassos os medicamentos. Poucos se aventuravam a tratar dos doentes.

Certa manhã, quem nas redondezas estivesse, poderia ver uma Sinhá, aí pelos seus 55 anos, que residia num palacete da então Rua Alegre, atual Brigadeiro Tobias, adentrar apressada a tal república da Rua das Sete Casas, como ainda era conhecida. Tinha sido avisada que havia um estudante doente que morreria por falta de cuidados.

Diz o cronista que a tal senhora providenciou remédios e passou três dias e três noites cuidando do estudante. O curioso é que ela nem conhecia o estudante, somente depois é que ficou sabendo que seu nome era Affonso Celso de Assis Figueiredo, o futuro Visconde de Ouro Preto.

O nome da Sinhá?

Era Domitila, a nossa conhecida Marquesa de Santos, que morreu há 150 anos.

Um passeio na praia em 1860

Por Edison Loureiro

Quem nunca fez um “bate-volta” de São Paulo a Santos? É só embarcar a família no carro ou no ônibus e, no máximo uma hora e meia depois, deixamos o planalto e estamos à beira da praia. Dá tempo para um bom almoço, uns passeios e voltar ao cair da noite. Bem… isso se não for um daqueles feriadões que lotam as estradas.

Como seria uma viagem dessas em 1860?

Bem, o tal “bate-volta” seria impraticável, pois carros e ônibus não existiam e a ferrovia São Paulo Railway, mais conhecida por Inglesa, que ligava Jundiaí a Santos, passando por São Paulo, só começou a operar após 1865, como já contei em outro artigo. Mas mesmo assim as famílias, pelo menos aquelas com mais recursos, também passavam férias na praia, já naqueles tempos. Vamos imaginar como seria uma viagem dessas com a família?

Não. Não precisamos imaginar nada. Existe um relato bem detalhado feito por Maria Paes de Barros em seu livro “No Tempo de Dantes” que vai nos ajudar, além de relatos de outros memorialistas e viajantes antigos.

Maria Paes de Barros nasceu em 1851 e em 1944, com 93 anos e uma perfeita lucidez, escreveu o livro citado que mereceu um prefácio de Monteiro Lobato e uma introdução de Caio Prado Júnior. Era filha do Comendador Luiz Antonio de Souza Barros e sobrinha de Francisco Antonio de Souza Queiroz, o Barão de Souza Queiroz. Casou-se com seu primo Antonio Paes de Barros. Faleceu em 1952.

O Comendador Souza Barros foi um próspero proprietário de fazendas de café e cana de açúcar em Campinas e Piracicaba.

Moravam num casarão da Rua de São João, construído no fim do século XVIII que pertenceu inicialmente a Francisco Ignácio de Souza Queiroz, tio da memorialista. Francisco Ignácio foi o protagonista da célebre “bernarda” que acabou trazendo D. Pedro I a São Paulo na época em que acabou proclamando a Independência. O casarão acabou se transformando na Pensão Milano, cuja história também já contei.

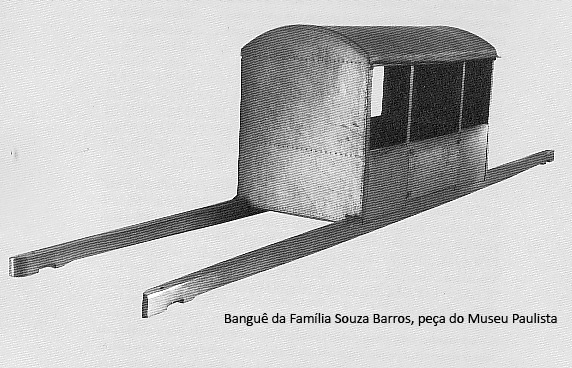

A viagem era feita a cavalo e mulas, e a família levava um grande número de escravos, mucamas e pajens, além dos tocadores de dois banguês para o transporte das crianças. Levavam o necessário para montar uma casa, pois eram minguados os recursos do vilarejo de São Vicente, onde alugavam uma casa para a temporada.

Com tudo pronto e empacotado a caravana saía da Rua São João, seguia talvez pela Rua São Bento até a Rua Direita depois para o Largo da Sé e daí pela Rua de São Gonçalo (ficava no lado direito de quem está de frente para a Catedral) até o largo de São Gonçalo (atual Praça João Mendes), passava pela passagem estreita que dava ao Largo Sete de Setembro e descia a Rua da Glória. Passando o casarão onde foi há muitos anos a Chácara dos Ingleses, atual Praça Almeida Júnior, já começava a Estrada do Mar, que passava pelos arrabaldes do Ipiranga, levava a São Bernardo e descia a Serra do Mar. Pelo caminho iam avistando, aqui e ali, pequenas casas de comércio que atendiam as tropas que por ali eram frequentes antes da ferrovia. Com a chegada da ferrovia a maior parte destes pequenos comércios fechou.

A viagem era feita em duas etapas. Na primeira paravam no alto da serra, onde existiam duas pousadas, o do Rio Grande e do Zanzalá. Mas não vá imaginar grande coisa. Apenas umas alcovas com telhados de telhas vãs e algumas camas para os mais afortunados.

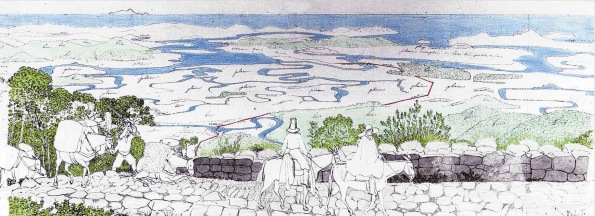

Na manhã seguinte começava a descida da serra, pela antiga Estrada da Maioridade cujo projeto começou com o marechal do Corpo de Engenheiros Daniel Müller, o mesmo que construiu o obelisco do Piques, e terminou já na administração de Rafael Tobias de Aguiar, sob a orientação de João Bloem em 1846. A Estrada da Maioridade substituiu a antiga Calçada do Lorena de 1792, que foi usada por D. Pedro I no episódio da Independência.

Era a parte mais bonita e divertida da viagem, mas também a mais perigosa. Afinal a estrada tinha 20 palmos de largura, cerca de 4 metros e meio e cheia de abismos. Era comum encontrar tropeiros pelo caminho, pois em 1860 o trânsito de mercadorias já era intenso. Aí o jeito era encostar os animais de montaria bem perto da montanha para dar espaço às mulas que subiam a serra carregadas, seguindo a “madrinha” que vinha na frente toda enfeitada, cheia de guizos e os tropeiros gritando e reunindo os animais com um longo chicote. Não era à toa que o Comendador Souza Barros chamava aqueles profundos vales, cobertos de mata atlântica de “cemitério de burros”, pois tantos já haviam despencado nas profundezas.

Desenho de Hercule Florence mostrando a antiga Calçada do Lorena

Desenho de Hercule Florence mostrando a antiga Calçada do Lorena

Em algumas de suas 12 voltas podia-se admirar o panorama do mar ao longe banhando a costa, espetáculo poucas vezes visto pela maioria dos antigos paulistanos. A caravana então fazia umas paradas para descanso e beber a água de uma das várias bicas que existem na serra.

Completados os sete quilômetros de descida, chegavam à planície do Cubatão, onde havia um pouso de tropeiros. Aí todos apeavam para um descanso e jantar.

Aqui vamos abrir parêntesis.

Nesta época os horários das refeições eram bem diferentes dos atuais. O almoço era entre nove e dez horas e o jantar entre duas e três horas da tarde. Às oito, a ceia, que normalmente consistia de chá com alguns biscoitos caseiros ou bolos.

Fecham-se os parêntesis.

Quadro de D. Maria Albertina Pinheiro da Silva Mesquita mostrando o rancho em Cubatão

Quadro de D. Maria Albertina Pinheiro da Silva Mesquita mostrando o rancho em Cubatão

Após o jantar, quando invariavelmente pedia-se peixe ou camarão, pois pescados do mar eram raríssimos em São Paulo, seguia a caravana. Passavam pela ponte coberta que atravessava o Ria Cubatão onde havia uma barreira para a cobrança das taxas de passagens. Daí prosseguiam pelo Aterrado. À tardinha chegavam à única rua existente em São Vicente, onde já tinham uma casa previamente alugada.

Tela de Benedito Calixto retratando Cubatão em 1826. À direita a ponte coberta.

Na manhã seguinte levantavam-se cedo para ir à praia, antes do sol nascer, pois acreditava-se que a exposição ao sol era prejudicial à saúde. Os pretos já tinham cortado alguns galhos bem enfolhados da mata e preparado a cabana para abrigo da família. Aí saíam todos vestidos com camisolões de baeta azul e tamancos de madeira, roupas de banho ainda levariam uns bons anos para entrar na moda.

Após o banho de mar e uma refeição, vinham os passeios pela praia. Se a maré estivesse baixa dava para ir até a ilha Porchat. À tarde passeios até a biquinha, que está lá até hoje, para beber água fresca.

A Biquinha de São Vicente em foto do final do século XIX. O paredão indicava a data de 1850.

A Biquinha de São Vicente em foto do final do século XIX. O paredão indicava a data de 1850.

Foto do autor em 2009

Entre passeios e banhos de mar os dois meses de veraneio passavam rápido e chegava a hora de fazer o mesmo caminho de volta.

Pois é, passar uns dias na praia era uma aventura…

Uma história de São Paulo

A Fundação de São Paulo por Oscar Pereira da Silva – Coleção Museu Paulista da USP

A Fundação de São Paulo por Oscar Pereira da Silva – Coleção Museu Paulista da USP

Por Edison Loureiro

Vamos voltar por instantes ao ano de 1553 quando o padre Manuel da Nóbrega, vindo de São Vicente, visitou a colina conhecida como Inhapuambuçu, que em tupi é morro que se vê ao longe. Tinha a companhia de André Ramalho, filho de João Ramalho, o padre Manuel de Paiva e o noviço Antônio Rodrigues.

Ao norte da colina, lá pelas bandas do rio Anhembi, atual Tietê, vivia o cacique Tibiriçá, sogro de João Ramalho. Ao sul, na região que seria futuramente Santo Amaro, às margens do rio Jeribatiba, ou Jurubatuba o Índio Caiubi, irmão de Tibiriçá. Era uma região cruzada por dois caminhos utilizados pelos nativos, um era o caminho de Piratininga propriamente dito ligando as duas aldeias e que seguia aproximadamente pela atual Rua Álvares Penteado e o outro era o Caminho do Sertão, que alguns identificam com o lendário Peabiru. Este seguia a direção oeste aproximadamente onde hoje fica a Rua Direita e a José Bonifácio. Conforme as histórias, seguindo por aí se chegava ao Paraguai e toda a América espanhola recheada de ouro e prata. De cada lado da colina do Inhapuambuçu um rio, o Tamanduateí a leste e o Anhangabaú a oeste. Ao norte o Tamanduateí engolia o Anhangabaú para logo adiante desaguar no Anhembi.

Pareceu a Manuel da Nóbrega o local ideal para sua missão. Uma colina cercada por dois rios, com mais segurança contra ataques e acesso mais fácil aos mantimentos que poderiam ser providenciados pelos indígenas. O Tamanduateí, além de fornecer água em abundância, seria uma excelente via de comunicação com outros locais. Ali poderia ser instalado o colégio onde os nativos poderiam ser catequizados longe da influência e interferência de portugueses.

De volta a São Vicente, Nóbrega envia à Bahia o padre Leonardo Nunes em busca de mais colaboradores. No grupo que retorna encontra-se o jovem noviço José da Anchieta, então com 19 anos.

Anchieta chegou a São Vicente em dezembro de 1553 e no mês seguinte Manuel da Nóbrega encabeçou a expedição ao planalto de Piratininga para dar início ao que seria o colégio dos jesuítas no planalto.

Estamos falando aqui em subir e descer a Serra do Mar com muita simplicidade, mas vamos deixar claro que se tratava de vencer uma altura de quase 800 metros apenas utilizando uma trilha de índios. Era preciso cruzar riachos, segurar em galhos e desviar de desfiladeiros.

Anchieta nos conta em uma de suas preciosas cartas “… que é caminho mui áspero e segundo creio o pior que há no mundo, dos atoladeiros, subidas e montes, o escolheram a ele como o mais rijo…”. Portanto amigo, quando encontrar algumas imperfeições nas estradas que vão ao litoral, console-se pensando no antigo padre e seus contemporâneos.

Piratininga designa peixe seco em tupi e era o nome que os sertanistas davam à região do rio Tamanduateí referindo-se aos peixes que ficavam ao sol quando a várzea secava. Dizem que os peixes secos atraíam formigas que por sua vez alimentavam os tamanduás, daí o nome Tamanduateí, rio do tamanduá. Mas alguns comentam que isto é apenas uma história pitoresca contada por Ruy Mesquita Filho no livro São Paulo de Piratininga; de pouso de tropas a metrópole. Existem historiadores que alegam que o nome Piratininga referia-se ao próprio rio Tamanduateí e ainda há aqueles que acham que deveria existir outro rio com o nome de Piratininga. De qualquer forma toda a região acabou conhecida como Campos de Piratininga, o que nos dá uma ideia do tipo de vegetação que existia por aqui.

O grupo chegou ao planalto do Inhapuambuçu no dia 25 de janeiro de 1554, quando foi rezada a missa numa cabana de pau a pique construída pelos índios do cacique Tibiriçá onde hoje está o Páteo do Colégio. Como era o dia em que se comemora a conversão de São Paulo, a casa foi dedicada a ele e o colégio levou o seu nome.

A cabana original tinha um só cômodo de “quatorze passos de comprimento e apenas dez de largura”, e provavelmente já existia há algum tempo, pois Anchieta diz na carta em que relata o quadrimestre de maio a setembro de 1554 que era “paupérrima e antiquíssima”.

Após a chegada dos jesuítas, Tibiriçá desloca sua tribo para perto da futura vila e vai viver onde seria o futuro Largo de São Bento. Caiuibi instala-se na parte sul perto do que seria hoje a região da Tabatinguera. Fica assim protegida a futura vila de São Paulo de Piratininga.

Aquela cabana serviu de capela, colégio e moradia para os jesuítas até 1556, quando o padre Afonso Brás a reformou e ampliou com a construção de oito cômodos para acomodação dos jesuítas além de construir uma capela nova dedicada a Bom Jesus que foi inaugurada em 1º de novembro daquele ano. Umas 130 pessoas viviam no local. Esta era, portanto, a população “urbana” daquela pequena povoação que um dia seria a cidade de São Paulo.

Banda Lítera de Porto Alegre lança o álbum “Caso Real”, inspirado no conturbado caso de amor entre Dom Pedro I e a Marquesa de Santos

Em seu segundo disco, a Lítera navega além-mar numa história de amor que transcende os tempos.

Uma série de cartas do Imperador Dom Pedro I, fundador e primeiro soberano do Império do Brasil, para a Marquesa de Santos, a insaciável “Domitila”, as quais, até pouco tempo atrás, eram dadas como desaparecidas são encontradas num obscuro museu nos Estados Unidos. Escritas entre 1823 e 1827, as missivas revelam aspectos da vida sexual e política na corte brasileira. Este é o mote poético e, mais do que isso, o caráter “epistolar” que a Lítera verteu na vibrante coleção de canções que estão presente no álbum Caso Real, o segundo da banda porto-alegrense. O disco sucede Um Pouco de Cada Dia, o primeiro da Lítera, lançado em 2009.

A fonte de inspiração para o novo rebento (disponível em formato virtual no site www.litera.mus.br), que deverá ganhar lançamento físico no início de 2016, foi o livro Titília e o Demonão – Cartas Inéditas de Dom Pedro I à Marquesa de Santos, do escritor Paulo Rezzutti. Com produção do “mago” dos estúdios Marcelo Fruet (Dingo Bells, Pública), as 12 faixas de Caso Real são francamente inspiradas nesse insuspeitado caso de amor. Oito delas – “Mergulho”, “Bercy”, “Domitila”, “Sofá”, “Amantes”, “Mais ainda”, “Miúda” e “Vai passar” –, já conhecidas do público, foram editadas nos EPs A Marquesa (2013) e O Imperador (2014). O álbum traz quatro temas inéditos: “Bem feito”, “Vai me convencer”, “Fico” e “Ouvidor” (saiba mais sobre cada uma das canções no faixa-a-faixa de André Neto – em anexo).

Musicalmente, as influências da Lítera, impressas neste disco, são tão diversas quanto atuais e, por vezes, extemporâneas – vão, entre outras sonoridades e estilos, de The Clash aos Paralamas do Sucesso, de The Ours a The Killers e de The Cure aos Novos Baianos. Ou seja, passeiam entre o passado e a modernidade do rock e do pop universais com personalidade grande desenvoltura. A arte da capa, que sintetiza o conceito de “amor impossível” retratado nas ideias das canções gravadas em Caso Real, leva a assinatura da ilustradora Isadora Brandelli.

O álbum, conceitua o compositor André Neto, vocalista e também guitarrista da Lítera, é uma obra temática, espécie de Romeu & Julieta [obra de William Shakespeare] brasileiros. Que, da primeira à última faixa, por meio de suas canções conta as conturbadas fases – ora felizes, ora amargas; ora de amor, ora de desamor – do relacionamento entre Dom Pedro e Domitila. Mais do que falar, questionar ou trazer uma reflexão, ressalta André, a banda quis provocar seus ouvintes tirando-os de sua “zona de conforto dos sentimentos”: “Que tipo de amor é impossível? Ou, ainda, o que, afinal, é um amor impossível?”, deixam no ar.

O escritor Paulo Rezzutti, responsável por essa descoberta sem paralelos sobre a “historiografia do amor” pátrio, diz que Porto Alegre, graças ao trabalho interpretativo da Lítera, foi a cidade que, artisticamente, melhor reverberou o resgate histórico que, desde 2010, ele vem realizando. Com seu som incrível e letras deliciosas, a Lítera, considera, conseguiu dar um novo ar musical a essa envolvente história passada no Primeiro Reinado. São canções que, observa o autor, trazem para o contemporâneo as “ridículas delícias da paixão” com todo o colorido de suas dores e sabores. Para Rezutti, um caso de amor é um microcosmo que se repete e repetirá pela eternidade, com altos e baixos, como brincar de gangorra. “Não importa se os amantes são de nosso século, do passado, do retrasado ou do tempo das cavernas, as dúvidas, as aflições e os gozos são os mesmos, e isso a Lítera conseguiu demonstrar com muita competência em seu novo disco”. Um caso, literalmente, de amor. Um caso real. Em todos os sentidos.

O escritor Paulo Rezzutti, responsável por essa descoberta sem paralelos sobre a “historiografia do amor” pátrio, diz que Porto Alegre, graças ao trabalho interpretativo da Lítera, foi a cidade que, artisticamente, melhor reverberou o resgate histórico que, desde 2010, ele vem realizando. Com seu som incrível e letras deliciosas, a Lítera, considera, conseguiu dar um novo ar musical a essa envolvente história passada no Primeiro Reinado. São canções que, observa o autor, trazem para o contemporâneo as “ridículas delícias da paixão” com todo o colorido de suas dores e sabores. Para Rezutti, um caso de amor é um microcosmo que se repete e repetirá pela eternidade, com altos e baixos, como brincar de gangorra. “Não importa se os amantes são de nosso século, do passado, do retrasado ou do tempo das cavernas, as dúvidas, as aflições e os gozos são os mesmos, e isso a Lítera conseguiu demonstrar com muita competência em seu novo disco”. Um caso, literalmente, de amor. Um caso real. Em todos os sentidos.

Sobre a Lítera

Site: www.litera.mus.br

Facebook: www.facebook.com/literarock

Instagram: www.instagram.com/literarock

Youtube: https://www.youtube.com/user/literavideos

Soundcloud: www.soundcloud.com/literarock/sets

Videoclipes

“Domitila”: www.youtube.com/watch?v=lpg5KVvVBcw

“Bercy”: www.youtube.com/watch?v=KS1AOviW6f0

102 anos do Theatro Municipal de São Paulo

Hoje, a frota de automóveis da cidade de São Paulo já está sendo contabilizada em mais de 7 milhões de veículos. Em 1911, quando o Theatro Municipal de São Paulo foi inaugurado, havia somente 300 automóveis rodando na cidade. Desses, 100 entupiram as ruas Xavier de Toledo e Conselheiro Crispiniano. A elite elegante da capital inaugurava a modernidade paulistana pelo caos.

O Theatro Municipal passou pela minha vida em diversas ocasiões. Lembro quando, na década de 1980, minha mãe trabalhava em uma das empresas de engenharia responsáveis pela reforma e restauro do Municipal, e eu ganhei um visita monitorada por um dos mestres de obras. Depois, já na faculdade de arquitetura, um professor nos levou até o domo para nos dar uma aula a respeito de acústica. Posteriormente, como frequentador do lugar, assisti a diversas peças brilhantes e, para mim, até hoje inesquecíveis, como a recriação, pelo Ballet do L’Ópera de Paris, dos Ballets Russes de Dighaliev.

Por falar nos russos, a poetisa soviética Olga Berggolts tem uma estrofe que me faz recordar o teatro e suas histórias: “Saiba quem escuta estas pedras: ninguém, nem nada, será esquecido”. Se depender dos jornalistas Edison Veiga e Vitor Hugo Brandalise, certamente que não.

Ontem, 11 de setembro, foi lançada pela Ed. Senac a obra desses dois jovens: “O Theatro Municipal: histórias surpreendentes e casos insólitos”. Quem gosta de livro cheio de fotos coloridas para deixar em cima de algum móvel, um conselho: afaste-se. A obra não tem fotos, tem vidas.

Vida e história é o que não faltam nas narrativas rápidas e com expertise jornalística, que eu devorei em uma noite. Depois da leitura, é impossível não imaginar o que as elegantes senhoras em seus vestidos de gala e os vetustos senhores de fraque, na inauguração de 1911, pensariam ao verem, oitenta anos depois, adentrar no palco do Teatro uma modelo nua para entregar um prêmio. Essas e outras histórias, como o neto de um dos empreiteiros que se ofereceu para restaurar de graça o teatro, estão nessa obra de uma sensibilidade ímpar. O livro de Veiga e Brandalise, muito mais que relatos diversos a respeito de histórias curiosas e encantadoras do Municipal, é um resgate da memória emocional do paulista, cuja história passa pela centenária casa de espetáculos.

O Theatro Municipal de São Paulo

Histórias surpreendentes e casos insólitos

Edison Veiga

Vitor Hugo Brandalise

Ed. Senac

2013

R$ 44,90

Salão musical da Marquesa de Santos

Programa fantástico a respeito da música no tempo da Marquesa de Santos, vale muito ouvir, é uma viagem no tempo com trilha sonora!

http://culturafm.cmais.com.br/saloes-musicais-historicos/saloes-musicais-historicos-2012-07-25

Os filhos da Marquesa de Santos

Os filhos da marquesa

As histórias sobre os filhos alegados de Domitila surgem assim que ela retorna a São Paulo. Qualquer afilhado ou protegido, e até mesmo o filho bastardo do brigadeiro Tobias de Aguiar, torna-se, para o povo, filho da marquesa.

Os frutos do relacionamento da marquesa com d. Pedro I, o fato de ter voltado grávida para São Paulo após a saída da corte, a vida transgressora que levava diante de toda a sociedade, aliados à fama de boa parideira, contribuíram para a construção desse mito.

O poeta Álvares de Azevedo, em carta para a mãe datada de 5 de setembro de 1844, comentava:

Ontem a marquesa de Santos me mandou convidar para ir jantar em sua casa por ser o dia de anos do Tobias e por casar-se uma afilhada (que todos dizem que é filha) (…).

Rafael Tobias de Aguiar teve um filho ilegítimo em 1832, chamado João Evangelista de Oliveira. Ele foi criado pela irmã de Tobias, d. Ana Aires de Aguiar. Domitila sempre tratou esse enteado com consideração, o que levantou suspeitas de que ele fosse filho dela, não do respeitável brigadeiro presidente da província.

Também foram imputados a Domitila diversos outros “filhos”, como José Pereira Jorge, agregado à sua casa, Dr. José Manoel Portugal, d. Domitila de Souza Coelho e d. Maria Francisca[1].

Carlos Maul, no seu livro A marquesa de Santos, coletou uma história pitoresca sobre o que Domitila achava disso:

São Paulo está cheio de mulheres bonitas, solteiras, casadas e viúvas. Todas muito honestas. Mas a roda dos enjeitados não cessa de receber crianças… E a mãe de todas elas é sempre a senhora marquesa de Santos… Aceito com satisfação essa maternidade…[2]

[1] RANGEL, Alberto. D. Pedro I e a Marquesa de Santos. p. 79 e 80

[2] MAUL, Carlos. A marquesa de Santos. p. 207.

//

Domitila, a verdadeira história da Marquesa de Santos

Meu novo livro acabou de sair da gráfica! Em breve nas melhores livrarias. Já em pré-venda na Livraria Saraiva, Livraria da Folha, Livraria Cultura, entre outras.

//